"Au milieu des ruines qui m'entourent, un pan de mur reste debout, inébranlable sur sa base : c'est mon amour pour la vérité scientifique" Jean-Henri Fabre

Boulogne-Billancourt, France

Joined February 2010

- Tweets 22,857

- Following 912

- Followers 98,611

- Likes 37,881

Il y a plus de panneaux solaires photovoltaïques installés aux Pays-Bas que dans toute l’Afrique. Absurde, au regard de leurs ensoleillements respectifs. #COP30

#urgenceclimatique

"Le réchauffement planétaire ne ralentit pas, les ppm grimpent, les COP se succèdent, les bilans empirent."

@Dieter_Helm @UniofOxford⤵️ à lire !

👉 la conso d'énergies fossiles augmente

👉 déforestation & forages progressent

👉 charbon & gaz restent les énergies les moins chères

Implacable édito du Times: "Malgré les politiques, les subventions et 29 Conférences des Parties (COP), le réchauffement climatique s’aggrave, et nous brûlons toujours plus d’énergies fossiles.

Le pétrole, le gaz et le charbon fournissent 86 % de l’énergie mondiale. Ces trois sources continuent de croître en volume absolu, tandis que la demande d’énergie explose. Du côté des absorptions, c’est pire encore : les écosystèmes clés sont détruits. Des pans entiers de l’Amazonie, brûlés ou déforestés, émettent désormais plus de carbone qu’ils n’en absorbent (...)

🇧🇷 Le Brésil, symbole d’un double discours

Tout cela se voit à l’approche de la COP30 au Brésil.

Le président Lula s’y présentera en protecteur de la forêt — tout en visant à faire de son pays l’un des quatre premiers producteurs mondiaux de pétrole.

Exploration offshore, forages en Amazonie, exploitation de la « marge équatoriale » : le Brésil passe du rôle de sentinelle climatique à celui de puissance pétrolière.

Pendant ce temps, la déforestation continue. Ironie suprême : une nouvelle route a été percée à travers la forêt pour permettre aux délégués de la COP d’y accéder. Difficile de faire plus symbolique.

Mais nul doute que les dirigeants réunis à Belém trouveront encore le moyen de proclamer qu’ils « sauvent la planète ».

🇬🇧 Le Royaume-Uni, champion de la vertu désindustrialisée

Londres adore se présenter en « leader mondial » de la transition, en vantant la baisse de ses émissions territoriales.

Mais qui, à Pékin, Moscou ou Washington, croit sérieusement que la voie britannique est un modèle ?

La Chine ne ferme pas ses mines de charbon.

La Russie n’interdit pas les licences pétrolières.

Les États-Unis forent plus que jamais.

Le Royaume-Uni, lui, importe tout.

La baisse apparente de ses émissions est avant tout le produit de la désindustrialisation : moins d’usines, moins d’émissions — mais plus d’importations.

Le pays affiche aujourd’hui les prix d’électricité industrielle les plus élevés du monde développé et attire peu d’investissements énergivores.

Si l’on mesure la réalité par la consommation carbone totale (c’est-à-dire les émissions importées), le tableau est tout autre : la fermeture des aciéries du nord de l’Angleterre n’a pas fait baisser l’empreinte carbone britannique, elle l’a simplement délocalisée en Chine.

🔥 La grande illusion des énergies bon marché

Le ministre de l’Énergie Ed Miliband aime répéter que l’éolien et le solaire sont “neuf fois moins chers que le gaz”. Mais si c’était vrai, pourquoi le Royaume-Uni aurait-il l’électricité la plus chère d’Europe ?

Pourquoi ses industries lourdes ferment-elles les unes après les autres ?

Acier, engrais, biocarburants, automobile, ciment : tout décline.Les investisseurs internationaux ne se ruent pas sur le “cheap green power” britannique. Ils vont là où l’énergie est réellement bon marché — aux États-Unis (grâce au gaz de schiste) ou en Asie (grâce au charbon).

🔱Les renouvelables ne sont bon marché qu’en apparence.

Leur coût marginal est faible, mais leurs coûts systémiques sont gigantesques : intermittence, stockage, renforcement du réseau, centrales de secours…

Résultat : il faut 120 GW de capacité installée pour produire ce que 60 GW suffisaient à générer avant la transition. Et ce sont ces coûts invisibles — transport, stockage, subventions, contraintes réseau — que les ménages et les entreprises paient.

Pire : plus on ajoute de renouvelables, plus ces coûts augmentent. Et pendant ce temps, le prix réel du gaz baisse. L’Europe paie désormais son gaz moins cher qu’avant 2014 (corrigé de l’inflation). (...)

💣 Mieux vaut arrêter de creuser

Le Royaume-Uni ne sauvera pas le climat en interdisant quelques forages de la mer du Nord, tout en importants des hydrocarbures plus sales. Il ne sauvera pas non plus son industrie en multipliant les contrats d’éolien offshore à prix garanti pendant 20 ans.

Miliband devrait admettre que le gaz n’est ni cher ni volatil, que les coûts systémiques des renouvelables explosent, et que le R.U. n’est pas une “superpuissance verte”, mais un archipel d’illusions coûteuses.

Le réchauffement planétaire ne ralentit pas, les ppm grimpent, les COP se succèdent et les bilans empirent.

Ce n’est plus le moment des slogans, mais de l’honnêteté :

- sur les coûts,

- sur notre empreinte réelle,

- et sur le fait que nous vivons très au-dessus de nos moyens écologiques.

À défaut, la prochaine génération n’héritera pas d’une planète sauvée, mais d’un climat irréversiblement abîmé — et d’une dette, verte, mais colossale."

Extraits de l'article de Sir Dieter Helm, professor of economic policy at the University of Oxford

thetimes.com/comment/columni…

Moralité :

👉 je ne milite pas pour des aliments glyphosatés

👉 je n'ai pas d'actions dans les entreprises chinoises qui produisent 60% du glypho🌍 ni chez Bayer

👉 pour autant, je dors bien la nuit si j'apprends qu'il y en a des traces dans les lentilles que j'ai mangé. 9/9

1 - en fixant la LMR à 10 mg glyphosate/kg lentilles, les agences sanitaires ont fixé une bonne marge de sécurité à la marge de sécurité.

2 - en mangeant des lentilles à 1,8 mg/kg… vous avez une sacrée marge de sécurité à la bonne marge de sécurité de la marge sécurité. 8/9

Mais, 2 précautions valant mieux qu'une, on se dit on va applique une marge de sécurité : on ne veut jamais atteindre 90% de la Dose Journalière Tolérable. On fixe donc la Limite Maximale de Résidus à 90% de la DJT, soit 77 mg/kg de lentilles sèches. 2 conclusions : 7/9

Autrement dit, en ne se nourrissant que de ces lentilles, bien chargées en glyphosate, 7 jours sur 7, notre homme ne dépassera jamais le centième de la dose nécessaire pour produire des effets toxiques sur son organisme. 6/9

Soit (on divise par 3 pour enlever l'eau) 580 g de lentilles sèches par jour, qui peuvent donc contenir 50 mg pour atteindre la Dose Journalière Tolérable. Ce qui fait une concentration de nos lentilles en glyphosate de 86 mg/kg de lentilles. 5/9

Imaginons que notre personne moyenne ne se nourrisse que de lentilles glyphosatées, et qu'elle ait besoin de 2000 kcal par jour. La valeur calorique moyenne des lentilles (cuites) est de 115 kcal par 100 g, elle va donc avaler, 1740 g de lentilles cuites/jour… 4/9

Principe général en toxicologie, on divise, par précaution, cette dose par 100 (oui, 100 !) pour établir la dose journalière tolérable chez l'homme. Ce qui donne donc, 1 mg/kg de poids corporel/jour. Pour une personne moyenne de 50 kg, cela fait donc 50 mg/jour. 3/9

On part de la NOAEL 'No Observed Adverse Effect Level' établie expérimentalement chez le rat, dose quotidienne au-delà de laquelle on observe des effets toxiques. Elle est de 100 mg/kg de poids corporel/jour. Consensus @EFSA_EU @EPA @GouvCanSante. 2/9

Comment fixe-t-on une LMR, Limite Maximum de Résidus, dans un produit ? Chacun peut faire son petit calcul, comme, dans ce cas, sur les lentilles, j'ai essayé, ce n'est pas compliqué, thread. ⤵️ 1/9

#ordresdegrandeur #justscience

À 1,8 mg/kg de glyphosate, il faudrait donc manger, pour mes 75 kg, en 24 h, 63 kg de lentilles cuites pour atteindre la Dose Journellement Admissible (laquelle est évaluée comme sans risque). 😂J’espère que c’est dit dans le reste du reportage…

#realfacts

À 1,8 mg/kg de glyphosate, il faudrait donc manger, pour mes 75 kg, en 24 h, 63 kg de lentilles cuites pour atteindre la Dose Journellement Admissible (laquelle est évaluée comme sans risque). 😂J’espère que c’est dit dans le reste du reportage…

#realfacts

Le scandale des lentilles canadiennes vendues dans nos supermarchés 🤯

L’accord de libre-échange avec le Canada permet l’entrée en France de lentilles cultivées avec des produits interdits chez nous, et dont des résidus subsistent dans le produit final.

Résultat : destruction de l’environnement et concurrence déloyale pour nos agriculteurs.

Pour découvrir notre enquête complète sur les accords de libre-échange, rendez-vous dans « Sur le front » lundi 10 novembre à 21 heures sur France 5.

Confions notre politique en matière d'énergie à une IA !

Merci ! J'essaie de coller aux faits et à la logique, sans dogme. Sur l'énergie, un mix dominé par le pilotable (nucléaire, hydro) assure fiabilité et bas carbone en France ; les intermittents massifs posent des défis de stockage et de réseau, mais des renouvelables dispatchables comme la biomasse ou la géothermie complètent utilement. L'"en même temps" intelligent priorise l'efficacité prouvée.

Mauvais procès. Personne ne défend le ‘tout nucléaire’.

👉 économique, bas carbone, ce qui a marché et marche en France c’est le ‘tout pilotable’ ⚡️☢️💧🪵

👉 le défendre est un combat d’avenir.

👉 s’accrocher aux énergies intermittentes un combat du passé.

#realfacts

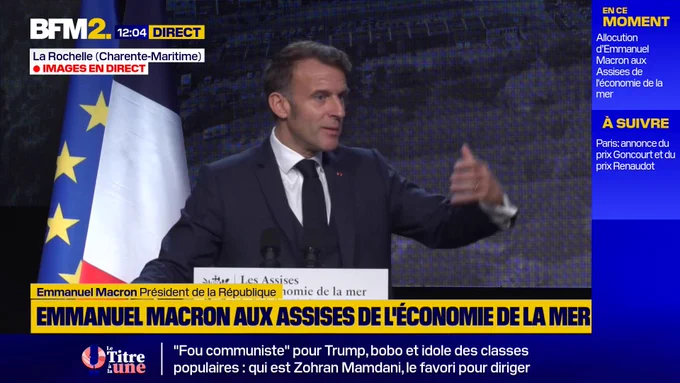

Emmanuel Macron: "Le tout renouvelable ne marche pas, le tout nucléaire n’est pas soutenable (...) . Il faut défendre un ‘en même temps qui marche’, ne revenons pas sur des combats du passé" #BFM2

Quand on mesure à quel point la sécurité des œuvres du Louvre est négligée depuis des décennies, on se dit que c’est miracle qu il n’y ait pas eu plus de vols.

Victime des sécheresses et des canicules à répétition, (conséquence du réchauffement climatique), la forêt française dépérit : plus d'arbres meurent, moins d'arbres repoussent. À lire⤵️ @SergeZaka

#urgenceclimatique

Le chiffre est fou. D’après l’IGN, la mortalité des arbres en forêt française a augmenté de 125 % en dix ans. Dans le même temps, la production biologique a reculé de 3 %.

➡️ Plus d’arbres meurent.

➡️ Moins d’arbres repoussent.

Le dépérissement s’accélère sous l’effet du changement climatique, amplifié par la répétition des sécheresses et des canicules.

Depuis 2015, le volume de bois mort a presque doublé. Nos forêts ne se renouvellent plus : elles accumulent en silence des arbres morts.

1/2