Ancien Premier ministre de la République française

Paris, France

Joined April 2009

- Tweets 1,128

- Following 156

- Followers 156,155

- Likes 759

Pinned Tweet

Merci beaucoup de votre soutien et intérêt, n’hésitez pas à vous inscrire ci-dessous à notre newsletter.

Nous reviendrons vers vous très bientôt !

villepin.fr/

CHRONIQUE - COP 30 À BELEM

LA FIN DE L’INNOCENCE : URGENCE CLIMATIQUE, RENONCEMENT POLITIQUE

Retrouvez la chronique en intégralité sur le site de @LFHumaniste :

lafrancehumaniste.fr/chroniq…

Nous avons un grand pays, avec une histoire, une ambition, des talents formidables.

Allons-nous gâcher tout cela par colère et par peur ? Céder aux tentations identitaires, sécuritaires, autoritaires ?

Je suis revenu par conviction, par espoir et pour aider à redresser la France. Une France républicaine, écologiste, universaliste. Une France humaniste.

Entretien du 02.11.25 sur @BFMTV

Je ne pourrai jamais mettre un bulletin du Rassemblement national dans l'urne.

Je connais son histoire, le poids de son héritage, ses traditions. Ils jouent sur les peurs et désignent des boucs émissaires là où il faudrait agir pour redresser et réconcilier le pays.

Il y a un risque fondamental : celui du piège identitaire, sécuritaire, autoritaire.

Entretien du 02.11.25 sur @BFMTV

La pauvreté n'a pas disparu. Nous avons seulement cessé d'en parler.

Comment ne pas lire ces chiffres avec révolte ? 2 000 enfants dorment dans la rue. 1 Français sur 7 vit en dessous du seuil de pauvreté.

Derrière ces chiffres, il y a des vies, des visages, des histoires. Ceux que nous voyons dans la rue, et ceux que nous ne voyons pas : les travailleurs pauvres, les retraités isolés, les étudiants qui sautent des repas, les familles qui vivent dans des logements indignes.

L'exigence de justice commence par la dignité rendue aux plus pauvres.

CHRONIQUE

LE SCANDALE DE LA PAUVRETÉ : RELEVONS LE DÉFI DU BIEN COMMUN

Retrouvez la chronique en intégralité sur le site internet de @LFHumaniste :

lafrancehumaniste.fr/chroniq…

Face aux épreuves que nous traversons, il n’est jamais trop tard pour la France.

Il existe un chemin de réconciliation, autour de deux principes : la justice sociale et l’ordre républicain. Pour y arriver, nous devons bâtir un cadre commun, avec toutes les forces sociales, républicaines, écologistes et humanistes rassemblées, pour sauvegarder d’abord ce que nous avons de plus précieux : la République et la démocratie.

C’est à cette tâche que nous travaillons avec @LFHumaniste.

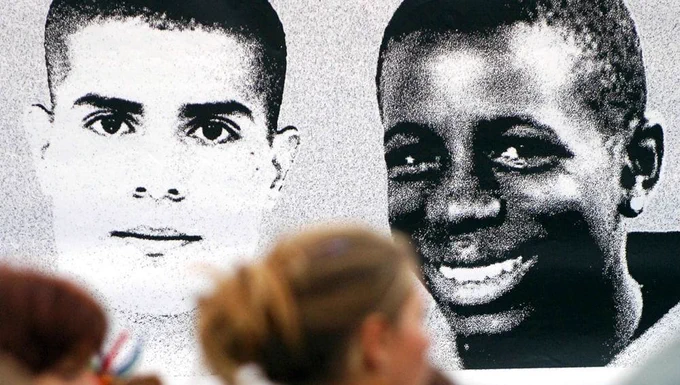

ZYED ET BOUNA, VINGT ANS APRÈS : LA RÉPUBLIQUE DANS UN MIROIR

En 2025, la France est comme embourbée dans le piège identitaire, sécuritaire et autoritaire. La succession des crises, qu’elles soient économiques, sociales, migratoires ou climatiques, nourrit des frustrations profondes et des colères sans exutoire. Dans nos villes comme dans nos campagnes, une partie du pays, et de ses citoyens, se sent enfermée dans son territoire ou dans sa condition. Ce sentiment d’abandon, d’injustice et de relégation s’exprime régulièrement par des bouffées de révolte que notre République, depuis des décennies, peine à comprendre et à prévenir.

Dans une spirale infernale, ces accès de contestation souvent violente engendrent la répression, la stigmatisation et la surenchère — et réciproquement. Comment expliquer autrement le durcissement du maintien de l’ordre en France au cours des dernières années, qui a multiplié les morts et les blessés graves lors de manifestations, à la différence de nos voisins européens, et de la France d’avant, celle qui, du drame de Malik Oussekine à la mort de Rémi Fraisse en 2014, n’avait connu aucun décès dans le cadre du maintien de l’ordre ?

Les émeutes de 2023 l’ont rappelé : même imprévisibles, ces flambées n’ont rien d’accidentel. Elles traduisent la fracture persistante entre l’État et une partie de la jeunesse, entre les institutions et ceux qui ne s’y reconnaissent plus. Elles s’inscrivent dans une longue histoire : celle d’un mal français que l’on n’a jamais su traiter à la racine. Car, parmi les grandes démocraties occidentales, la France et les États-Unis sont presque seules à connaître régulièrement ces explosions urbaines, alors même que les mêmes inégalités existent ailleurs.

Cette spécificité française interroge. Peut-être avons-nous considéré des territoires avant de regarder des populations. Peut-être l’œil de l’État s’est-il accoutumé à ces zonages qui, peu à peu, sont devenus des assignations à résidence sociales et identitaires. Peut-être a-t-il nourri, tout en prétendant la combattre, la logique de ghettoïsation.

C’est dans ce contexte qu’il faut relire les événements de 2005, qui ne furent pas un accident, mais une étape dans un processus qui se poursuit encore aujourd’hui. Ce fut peut-être l’une des dernières tentatives de fonder le maintien de l’ordre sur une priorité absolue : la protection de la vie, celle des manifestants comme celle des forces de l’ordre. L’état d’urgence avait alors été décrété dans cette logique, et il fut un succès au milieu de tant de drames, grâce au professionnalisme et au dévouement des forces de l’ordre. Ces événements furent également à l’origine de la loi pour l’égalité des chances, qui n’a malheureusement pas su répondre à toutes les attentes.

Mais il faut revenir sur les faits de ces jours tragiques.

Le 27 octobre 2005, Zyed Benna et Bouna Traoré perdaient la vie dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois, où ils s’étaient réfugiés pour échapper à un contrôle de police. Leur ami, Muhittin Altun, grièvement blessé, en réchappa de justesse. Cette tragédie fut le déclencheur d’un embrasement national. Dès le lendemain, l’émotion se transforma en colère. À Clichy-sous-Bois, les premières voitures brûlèrent. Le 30 octobre, une grenade lacrymogène fut tirée près de la mosquée Bilal, en plein Ramadan, au moment de la rupture du jeûne. La rumeur d’une attaque contre un lieu de culte se répandit, et le drame local devint un séisme moral national, gagnant progressivement toutes les banlieues, partout où le sentiment d’une République absente semblait criant.

À Montfermeil, Aulnay, Saint-Denis, Lyon, Toulouse, Marseille, Lille, la France entière vit brûler ses banlieues. Ces flammes ne disaient pas seulement la colère : elles révélaient une fracture ancienne, opposant la République et une partie de sa jeunesse, confrontant le discours d’égalité à la réalité du quotidien.

Aujourd’hui, vingt ans après, je me souviens de ces visages qui restent gravés dans ma mémoire et guident encore mon engagement. Je me souviens de l’urgence, de l’émotion, et de cette tension que je n’avais jamais vécue aussi durement : entre l’implacable responsabilité du pouvoir et l’exigence d’humanité, entre la peur de l’irréparable et le devoir d’agir. Voilà vingt ans que j’essaie de comprendre ce qui génère de telles fractures et conduit à de tels drames. Et je me rends compte, avec une grande inquiétude, que nous persévérons toujours dans le déni et l’abandon.

Ces événements ne sont pas nés du hasard. Ils s’inscrivaient déjà dans une longue chaîne. En 1981 puis en 1983, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, les émeutes nées du sentiment de rejet avaient conduit à la grande Marche pour l’égalité et contre le racisme, révélant la réalité crue d’une génération issue de l’immigration, française par la loi et souvent par le cœur. Il en fut de même en 1990 à Vaulx-en-Velin, en 2005 à Clichy-sous-Bois, en 2023 dans toute la France. Partout, la même mécanique : une mort tragique, un sentiment d’injustice, une colère accumulée d’humiliations, et l’impression, pour beaucoup, que leur vie compte moins que celle des autres.

En 2005, la tension était extrême. Certains propos publics — le Kärcher, les “racailles” — ont pu blesser, attisant le ressentiment, comme si la République réduisait une partie de ses enfants à un problème à résoudre. Pourtant, dans cette période, l’État a tenu. Le ministère de l’Intérieur, sous l’autorité de Nicolas Sarkozy, fut sur tous les fronts : forces de l’ordre mobilisées, commandement maintenu, retour progressif au calme. Nous différions certes sur les mots, sur la méthode, et plus encore sur la conception de l’autorité, mais nous servions la même exigence : que la République tienne debout, qu’elle protège tous ses enfants.

Il me faut cependant le reconnaître aujourd’hui : en reprenant trop rapidement, soucieux de l’unité gouvernementale, des informations erronées venues du ministère de l’Intérieur, nous avons contribué à affaiblir la confiance dans la parole publique, alors qu’il importait d’abord de rétablir la vérité des faits et la justice. C’est pourquoi j’ai reçu les familles des victimes à Matignon, en présence de Nicolas Sarkozy, le 1er novembre, et que je me suis engagé à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.

Jamais la solitude du pouvoir ne m’avait paru si crue. Premier ministre, je me retrouvais devant une responsabilité immense : restaurer l’ordre sans abîmer davantage le lien social. Il fallait tenir une ligne difficile, un équilibre fragile : la main ferme et la main tendue. Je me souviens de ces nuits sans sommeil, où chaque décision pesait du poids d’une vie.

Il fallait éviter que la peur n’emporte la raison. C’est dans cet esprit que j’ai décidé, en accord avec le président Jacques Chirac, de recourir à la loi de 1955 sur l’état d’urgence, pour une durée limitée et sur un périmètre restreint à quelques départements particulièrement touchés. Ce choix ne fut pas un réflexe sécuritaire, mais un acte de protection républicaine, destiné à endiguer la spirale de la violence tout en permettant le retour au dialogue. J’ai voulu signifier ainsi une mobilisation exceptionnelle de l’État. Il fallait prévenir les dérapages possibles, éviter que la violence n’emporte tout, protéger à la fois les jeunes, parfois très jeunes, livrés à la rue, et les forces de l’ordre, bien souvent épuisées. Face à l’ivresse de la violence et au tumulte médiatique, il fallait calmer les esprits et créer les conditions d’un sursaut nécessaire de part et d’autre. La force de l’État - et je m’y astreins vingt ans plus tard - ne doit jamais s’exercer contre, mais pour la protection de tous. Ce n’est pas la démonstration d’autorité qui sauve une Nation, c’est la justice exercée avec autorité et dans un souci constant d’égalité.

Derrière les images de chaos, il y eut aussi le courage : celui des forces de l’ordre, engagées jour et nuit dans des conditions extrêmes ; celui des maires, des associations, des éducateurs, des médiateurs, des responsables religieux, qui ont maintenu le lien et empêché l’effondrement. Cette chaîne humaine, faite de discipline et de solidarité, fut la digue qui empêcha la République de céder.

Mais au-delà de la crise, restait la question essentielle : comment reconstruire la confiance ? Comment faire de la promesse républicaine autre chose qu’un mot ?

Le plan national pour l’égalité des chances, élaboré avec Jean-Louis Borloo et Gérard Larcher, visait à répondre à ces défis : emploi, éducation, logement, dignité. Ses résultats furent limités, mais il portait une conviction qui demeure : la réponse ne peut être seulement sécuritaire. Elle doit aussi être sociale, éducative et économique — c’est-à-dire globale.

Vingt ans après, les mêmes fractures demeurent. Ce n’est pas le manque de moyens qui fait défaut, mais la vision d’ensemble, la constance et la cohérence. En 2018, les Gilets jaunes ont exprimé une autre révolte, différente dans sa forme, mais semblable dans son ressort : le sentiment d’abandon. Et en 2023, après la mort du jeune Nahel, la France a connu un nouvel embrasement. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, c’est que la République n’a pas su réparer son contrat politique et social.

Aujourd’hui, il nous revient de tirer les leçons de ces drames. Les émeutes de 2005 ont révélé une France à deux vitesses : d’un côté, des territoires où la République continue de s’incarner ; de l’autre, des zones où elle n’est plus qu’un mot, un concept, une idée abstraite, et trop souvent, une contrainte. Dans certains quartiers, les services publics reculent, la police n’est plus un visage de confiance mais un vecteur de crainte, l’école ne tient plus sa promesse, et la loi du plus fort ressurgit lorsque l’État s’affaiblit.

C’est une fracture politique, morale et existentielle, qu’il nous faut affronter en face, car elle mesure la distance entre la République proclamée et la République vécue. Nous devons prendre conscience - et d’abord les plus fervents républicains d’entre nous - que l’universalisme issu des Lumières n’est qu’une belle idée s’il ne s’accompagne pas d’actes. Une République qui ne protège plus est une République qui ment. La loi et l’uniforme ne sont rien lorsque le pacte social est rompu. Le drame de Zyed et Bouna, c’est le drame d’une jeunesse française qui ne demandait qu’à être reconnue et respectée comme telle.

Il est essentiel de restaurer la confiance dans la parole publique. Parce qu’un pays ne meurt pas de ses crises, mais de ses mensonges et de ses renoncements. La vérité n’est pas un risque politique : elle est la condition même de l’exercice démocratique. À l’heure d’écrire ces lignes, je le fais en conscience des responsabilités qui furent les miennes. J’étais Premier ministre depuis cinq mois lorsque deux enfants de France sont morts, victimes de la ségrégation et de l’abandon de la République. Depuis ce jour, j’ai acquis la conviction que l’équilibre de la Nation ne peut naître que de la vérité, parce qu’elle seule garantit la justice.

La vérité est la plus difficile des vertus, car elle nous met, individuellement et collectivement, face à nos contradictions, à nos craintes, à nos erreurs. La République doit se réconcilier avec elle-même. Elle doit redécouvrir sa mission première : unir, protéger, émanciper. Non pas en opposant l’ordre et la justice, mais en les réconciliant. La fermeté ne vaut que si elle s’exerce dans la dignité ; l’autorité n’est légitime que si elle est au service du droit et des citoyens. La vérité est la puissance morale du sursaut.

En 2025, la leçon de 2005 demeure brûlante. La France a besoin d’un État qui protège, d’une école qui élève, d’une justice qui répare, d’une police qui rassure, et d’une parole publique qui rassemble. C’est à ce prix, vingt ans après Zyed et Bouna, que nous pourrons redonner un sens concret à la promesse républicaine : liberté, égalité, fraternité.

Dominique de Villepin

Une élection présidentielle, ce n’est pas un quiz.

Le système médiatico-politique a affaibli la politique française. Il a réduit les élections à une succession de quiz, en appauvrissant la pensée, en dévitalisant la promesse républicaine.

Avec sa théorie du “en même temps”, Emmanuel Macron a fait croire que nous pouvions dire tout et n’importe quoi, tout et son contraire, que l’infidélité à sa propre parole pouvait donc être une ligne de conduite en politique. C’est faux. La politique doit permettre d’établir un lien entre un homme et un peuple, à travers une responsabilité de conscience de part et d’autre.

Cette responsabilité requiert de la confiance, mais aussi de l’humilité. Toute l’essence de la culture démocratique européenne, inspirée des Lumières, est fondée sur l’insatisfaction créatrice, sur le doute. Si nous apprenons Descartes à l’école, c’est pour nous apprendre à douter, pour nous apprendre à nous grandir, moralement, philosophiquement, et politiquement.

À la France humaniste, nous faisons le pari des idées. Nous faisons le pari de la contradiction, du dialogue, de l’échange. Nous faisons le pari de construire un nouveau cadre d’émancipation, pour se parler, pour construire, dans la force de nos différences, parce que le doute et le dialogue nous apprennent toujours que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.

Entretien avec @Mediapart du 17.01.25

L’engagement ne vaut que par les combats qu’il permet de mener.

Arthur Rimbaud dénonçait les « Assis ». Ceux qui laissent passer les trains, qui regardent la vie sans agir.

Nous sommes de ceux qui se battent. Nous sommes de ceux qui s’engagent. Pour des idées, pour un idéal, pour une certaine idée de la France.

Et si la plupart des valeureux combattants n’arrive jamais au jour de la victoire, c’est leurs combats qui la rendent possibles.

Ne soyons pas spectateurs : soyons valeureux.

Rejoignez @LFHumaniste.

Conférence du 08.10.25 avec @TribunesESCP. Merci aux étudiants et aux organisateurs pour leur accueil !

Je n’ai cessé de le dire : depuis 2007, les présidents de la République successifs n’occupent plus véritablement le fauteuil présidentiel.

Être président de la République exige une responsabilité démocratique : celle de mettre de côté ses propres intérêts politiques pour écouter les Français, garantir la continuité et la stabilité des institutions, se placer en arbitre, en recours, en garant de l’intérêt supérieur de la Nation.

Depuis huit ans, Emmanuel Macron s’est refusé à remettre en cause ses propres choix politiques et économiques, qui ont pourtant été à de multiples reprises rejetés par les Français. Il est temps de les écouter, car le risque est grand : celui du chaos et de la montée des populismes.

Le Rassemblement national, compte tenu de son histoire, n’apporte que de mauvaises réponses. Nous devons sortir du règne des boucs émissaires et retrouver le chemin d’une France réconciliée et responsable.

Entretien du 07.09.25 sur @FranceTV

L’Europe est plongée dans l’obscurité.

Humiliée par Donald Trump, divisée, incertaine, vulnérable face aux Empires. Le risque est immense : c’est celui de voir disparaître peu à peu nos démocraties libérales, fragilisées par l’accélération de l’Histoire, incapables de résister aux assauts identitaires, aux guerres de radicalité, à la fragmentation qui tue toute forme de commun.

Nous devons renouer avec une Europe qui fait confiance aux Nations, qui croit en la démocratie, et qui ne méprise pas les citoyens comme en 2008, lorsque le Traité de Lisbonne est venu contredire l’expression du peuple français qui avait dit « non » au Traité Constitutionnel Européen en 2005.

Le sursaut européen viendra de la France. Nous devons retrouver notre voix. Forte, puissante, souveraine, écoutée et respectée. Parce que nous ne sommes pas une quelconque région fédérale. Nous sommes la France. Nous avons une Histoire, un destin, une vocation. Car il y a une fierté française, une ardeur française, un idéal français, celui d’une France qui veut porter sa voix dans le concert des Nations. Nous le ferons, ensemble, pour trouver l’interrupteur qui rallumera l’Europe des Nations.

La véritable menace, c'est la montée d’une droite identitaire et autoritaire.

En France, en Europe, aux Etats-Unis, les extrêmes droites, quand elles ne l'ont pas déjà conquis, sont aux portes du pouvoir.

Partout, elles s'appuient sur les mêmes ressorts identitaires, s'alimentent des événements tragiques qui fracturent notre société pour justifier leurs attaques contre les contre-pouvoirs, les médias, la Justice, et tout ce qui fait commun.

Au bout, c'est la remise en cause de la démocratie elle-même qui est en jeu, et la bascule de nos sociétés vers des sociétés illibérales, autoritaires, fondées sur la distinction identitaire et sur le repli.

Je ne m'y résouds pas. Le combat de 2027 sera un moment essentiel, et nous devrons collectivement nous mettre à la hauteur de l'histoire. Aujourd'hui, le risque est grand, et nous offrons aux Français le triste spectacle d'un monde politique replié sur lui-même.

C'est ce combat que nous préparons avec @LFHumaniste et les milliers de femmes et d'hommes qui s'engagent à nos côtés pour faire vivre la République.

Entretien du 21.09.25 sur @RadioJFrance

Un budget est un acte politique majeur. Il est le reflet de nos choix collectifs.

Pourtant, depuis trop longtemps, les Français sont prisonniers d’un faux dilemme, sommés de choisir entre la rigueur financière et la justice sociale. Je crois que l’un ne va pas sans l’autre : c’est l’efficacité économique qui permet la redistribution et la protection.

C’est l’inverse qui est fait depuis huit ans : la théorie, jamais vérifiée, du ruissellement, a appauvri ceux qui avaient peu, et enrichi ceux qui avaient déjà tout. Aujourd’hui, à l’heure pour la France de se doter d’un budget, je fixe un horizon, celui de protéger d’abord les plus fragiles.

Et pour cela, j’identifie trois priorités : la justice sociale, l’investissement d’avenir, la souveraineté et l’indépendance de notre pays.

Voilà les conditions de l’équilibre républicain, la seule voie pour retrouver la confiance.

C’est un jour que nous attendions tous depuis plus de deux ans, le jour de la renaissance d’un espoir, aussi fragile soit-il, à l’heure où les vingt otages israéliens encore vivants aux mains du Hamas et du Jihad islamique ont été rendus à l’affection de leurs familles et de leurs proches, à l’heure où pour la première fois, on peut croire à un répit durable pour les populations civiles de Gaza, avec la fin des actions militaires et le retour de nombreux prisonniers palestiniens.

Le temps est au soulagement, mais aussi au recueillement, pour les otages morts en captivité, pour les civils morts sous les décombres des bombardements.

Demain commencera pour la communauté internationale un triple travail de paix : le travail de la responsabilité, pour faire durer le cessez-le-feu et contraindre les parties à s’engager dans la voie politique de la solution à deux États, le travail de réparation pour engager la reconstruction matérielle, humaine et culturelle de Gaza, et le travail de vérité pour laisser journalistes, juristes et experts établir les faits en toute indépendance.

Ce sera un temps pour nous tous d’exigence, de vigilance et d’humanité.

Dominique de Villepin

-

©️Fragment du mémorial dédié à Dag Hammarskjöld réalisé par Marc Chagall

Le président veut régler ses comptes à ces macronistes qui l’ont trahi.

"Voir le Premier ministre que vous avez fait, Édouard Philippe, qui vous crache au visage et qui demande votre démission, qui met à mal les institutions... Quand vous êtes Emmanuel Macron, vous le vivez mal."

Entretien du 11.10.25 dans @Cdanslair

La dissolution aura lieu. Demain ou dans quelques semaines.

Avec un risque : celui de l’extrême droite. Celle qui a gouverné en 1940. Celle qui sera toujours tentée de s'aligner sur des puissances étrangères illibérales.

Nous n'avons plus le choix. Il est de notre devoir de réunir au plus vite les forces sociales, écologistes, républicaines, humanistes pour qu'elles se rassemblent.

Entretien du 11.10.25 sur @BFMTV