Prompt Engineer, dedicated to learning and disseminating knowledge about AI, software engineering, and engineering management.

Chicago, IL

Joined April 2007

- Tweets 26,889

- Following 1,444

- Followers 143,865

- Likes 37,459

宝玉 retweeted

很简单啊。

1,找到影视人物的图片多找几张人物清晰面部照,在即梦,作为颠图上传,选择图片4.0,16:9,2K或4K

提示词(比如女儿国女国王的图):中景镜头、聚焦人物上半身、正面、女儿国国王面向录音设备、呈现沉漫式歌曲录制状态,传递出从容且投入的情绪,场景为专业录音房、采用复古暖调光形、主光源柔和勾勒人物面部与麦克风轮廓,形成强烈明暗对比。

接着换提示词,改变人物和景别的视角。

比如提示词:镜头切换至面部情绪特写,聚焦双眼与面部微表情,捕捉演唱时的情绪起伏

生成有录音室的人物正面,侧面,俯视图等。

3,然后把生成的音乐,切成30秒以内的音频分别导出备用。原切的音频记录,也在剪映中有留存。

4,把这些生成的图片,当成每段音乐的分镜,一一对应,这样以后就不会乱。

5,即梦中,在分镜图的右下,有个“对口型”功能。上传切割导出的对应音频。输入动作描述。最好选择“大师模式”这样更容易对上。

6,把所有片段,都放在剪映开始把内容组合在一起就完成了。

注意,想做出差异化,就要动动脑筋了。

宝玉 retweeted

【扯白】【当我们在讨论OpenAI的问题的时候,我们在讨论什么】(一下文字均为本人手写)

OpenAI在最近三年,一直处于舆论的中心,媒体的头条

无论是ChatGPT的横空出世,极短时间用户突破1M; 模型不断迭代,能力不断提升,促进整个AI行业的兴起

还是Altman被董事会踢出局又被请回去,llay出走,“内斗”曝光

无论是Altman和马斯克的利益纠葛最后变成个人恩怨,要对簿公堂

还是OpenAI和微软之间说不清,道不明的产权,版权,股权纠纷,渐行渐远

无论是英伟达捐献的第一台高速计算机,还是到现在OpenAI疯狂“圈钱”必须在商业化的路上一路狂奔,锁定生态圈和合作对手,拼命一搏

.......

客观来说,OpenAI其实没有做错什么,商业就是这么残酷;而Altman本人也绝不是科技理想主义者(就像llay,辛顿);他就是一个创业者,一个商业奇才,一个资本主义世界里典型的封面人物而已

所以,我们在讨论OpenAI的问题的时候,我们在讨论什么?就像此前我说我们讨论中美贸易战的时候我们在讨论什么?

我们的讨论始终是有边界的,有框架,而绝非一边倒的

那个边界就是:我们在观察一个组织,一个产品,一项颠覆世界的科技应用的时候,我们必须要清晰地认识到:其社会影响力和商业价值是不能划等号的

而技术和市场的领先者,是不是最后的商业上的胜利者,也是需要去跟踪观察,不能直接给答案的

一切的线性外推,都可能导向极大的谬误

...................

ChatGTP在2022年底的出来,是人类AI技术应用的拐点;在这个拐点之前,人类对人工智能的探究已经持续了70年,并经历过2次“寒冬”;ChatGPT的出来并不只是OpenAI的功劳,如果没有2012年辛顿,llay和Alex师徒三人对基于神经网络的DL的发明,如果没有Google的Transformers的发明......人类的ChatGPT时刻不会到来

而Sam Altman最大的功能就是在没有钱的情况下,网罗到了当时全球最厉害的AI大脑llay,建立了非赢利的组织OpenAI,并成功从一众企业家比如马斯克那里获得了巨额的捐赠;还利用亚马逊的云服务进行计算支持.....

OpenAI成立到如今不过10年,ChatGPT推出3年,全球用户已经超过8亿人,营收今年超过130亿美金,估值5000亿美金;其模型的基准测试水平依然还是全球领先;而且Altman刚刚解决了OpenAI组织架构上的巨大Bug,成功转型为可赢利商业实体,扫清了IPO和赢利最大化的障碍,为OpenAI的员工和股东谋得了真实的福利(想想Altman被董事会“扫地出门”,是员工们把他捞回去的)

如果,就以此刻作为“业绩评估”时点,OpenAI和Altman都是巨大的成功

..................

但是,世界就是滚滚向前,不会为谁停留脚步

OpenAI和Altman进入自己创造的不断自我强化的世界,会不会产生“弗兰肯斯坦式反噬”?我们不得而知

现在的情况是什么?

所有,是的几乎是所有巨头都在参与AI的投资和建设:与基础设施数据中心相关的都在拼命砸资本CapEx狂飙;希望改进工作流提升效率的公司在内部不断加强IT支出,人,系统,数据。。。。。; 自己不想投入的,还是需要去进行采购和外包,垂直应用软件支出也在加速......

另外一方面,公司裁员也在加速,以大公司,入门级员工最为突出......为什么?因为最喜欢囤积人才的大公司觉得自己不用囤了,AI时代的到来,初级员工的职能完全被AI替代,老员工的能力和效能可以指数级增长......

投资狂飙,芯片短缺,高端制造产能不足,产业工人结构性失调,劳动岗位下降,年轻人焦虑急速上升(导致普通家庭焦虑急速上升)......

大家想想,AI来了,你是高兴兴奋多,还是焦虑紧张多?开始的兴奋,最终被一种巨大的对未知的恐惧裹挟: 到底还有多少是我不知道的?我是不是又被抛在了时代和科技革命的后面?哪个AI工具好用,我得赶紧学会, 不会就死啦......

以OpenAI为首的这轮AI科技革命的弄潮儿们也有深深的恐惧:我的竞争对手们到底又搞出了哪些新玩意儿,加班加班加班,再不加班就死了,中国人来了,他们到处都是,完蛋了。。。。。

在这场玩得越来越大的竞赛中,连黄仁勋也会“焦虑”,虽然他才是最大赢家,但毕竟市值5万亿,高处不胜寒,增长在哪里?能不能再次打开中国市场的大门?

而资本市场的焦虑是,这样的投资狂潮,有多少能够产生真正的终端产品和应用,提升全要素生产率,提升GDP增长水平提升经济产出??

.............

OpenAI已经进入了一个以它现有的财务实力,无法支撑的游戏;当股权换算力的边界已经再也无法突破的时候,它就只能诉诸于债务融资,还有什么比政府低息的担保融资更划算的呢? 可以利用政府背书,可以不断扩大影响力,可以“裹挟”,然后做到Too Big to fail

这不是一个伦理或道德问题,这就是一个纯商业的问题

纯商业的问题,就需要用商业的尺度去衡量,小心求证,谨慎观察,计算概率和赔率,下注还是撤退?这是我们讨论的边界

为什么机器人都要做成类似人的形状?

为什么马斯克同时在搞 Grok 和机器人,还让Grok能搞黄色?

来看看 TK 的点评

@tombkeeper

“假装”是人类生存的基本能力之一。

搞 AI 的人假装 AI 不会导致一些人失业,会因 AI 而失业的一些人也假装 AI 不会导致自己失业。反正变化不会一夜之间完成,是逐渐的,一个百分比一个百分比地进行。公开场合说一些漂亮话,大家都能收获到心灵的平静。

与之类似又不太一样的是,很多人不理解人形机器人这个方向,觉得又难又贵又没必要,工业机器人没必要做成人形,农业机器人没必要做成人形,甚至家庭服务机器人都没必要做成人形。

从业者们有很多说法,比如:现有工具、工作环境都是为人类设计的,所以人形机器人能直接上手,等等。这个模糊的说法看起来很有道理,但禁不住细想。你可以让他们举个实际的例子:具体是什么场景?具体是哪些工具?这个场景为什么只有两条腿的才能适应?这个工具为什么只有五根手指才能操作?这个工具多少钱?重新生产机器人专用的工具有多贵?然后你就会发现,那套说法好像不太立得住。

但是,人会假装,钱不会假装。为什么有那么多钱都往人形机器人这个方向涌呢?

因为所有从业者都在假装自己将来不会给机器人装上性器官,并因此迎来巨量订单。

ChatGPT 这次的用户隐私泄漏很搞笑,一些网站站长发现 GSC (Google 搜索控制台,可以看网站搜索记录)里面有很多奇怪的日志。

比如:“我该怎么办,那个老是逗我的男生是不是喜欢我?”“帮我写个全公司复工通知,语气要强硬一点,但是又不能太官僚……”

怎么回事呢,因为用户在使用 ChatGPT 的时候,ChatGPT 会根据提问调用工具,其中包括搜索引擎,它可能会把用户的提问作为关键字 + openai + chatgpt 去 Google 检索。

即使用户的提问没搜到,网站内容包含 openai + chatgpt 关键字的也可能被搜索到,然后 ChatGPT 又点击了 Google 返回结果,这些点击记录又会被 Google 收录反应到 GSC 中,好让站长们知道他们的网站是因为什么搜索关键字被点击。

就这样有一些用户隐私的提问被泄漏到了 GSC 上……

来源:arstechnica.com/tech-policy/…

DAN KOE:在我看来,要想成为一个脱颖而出的创作者,最好的方式是找到一个你热爱的、稍显古怪的小众话题,然后将它转化成更容易被大众接受的内容。不要盲目跟风潮流,而是去挖掘那些让潮流火起来背后的人性规律,再将这些规律应用到你自己感兴趣的领域上。

上次发的这篇讲信任崩塌的文章,谈的是因为 AI 泛滥的过渡营销,反而让大家失去了信任。这次发个不一样的,是一位名叫 Josh Brody 的老兄分享的运营盗版网站的心得体会,正好是另一面:如何营造客户的信任。

首先不是鼓励大家去运营盗版网站,而且作者的网站已经被美国电影协会给端了,只是学习一下作者在运营方面的经验。

作者说,他学到的关于客户体验、留存和产品设计的经验,完全可以应用到任何一家真正的创业公司。

他干的生意是开了一个盗版体育直播网站,专门服务那些受不了官方平台各种限制的用户。

在我的印象中,盗版网站就是弹窗广告满天飞、服务体验一塌糊涂、随时准备跑路的那种,恰恰相反,他是当作正经生意来运营的。

一、“信任”是他唯一的营销武器

首先,一个盗版网站是上不了台面做广告的。你不可能在谷歌或 Facebook 上买到流量。

那怎么增长?

完全依赖于口碑。

在一个充斥着欺诈、弹窗和收钱跑路的灰色地带,口碑意味着什么?意味着“信任”。

作者列举的大部分经验,都集中在如何与客户打交道上。这些操作的核心思想是:把客户当成一个“真人”,并且你自己也要表现得像个“真人”。

来看看他具体做了哪些事:

1. 完全不使用 noreply@ 这种邮箱地址

在盗版网站的世界里,运营者通常是匿名的,生怕你找到他。

Josh 偏要反其道而行之。他竭尽所能地让自己随处可见,并且鼓励用户随时给他发邮件。

他的每一封邮件,无论是系统通知还是客户服务,结尾都是一句:“如果你需要任何帮助,直接回复这封邮件就行 :)”。

在一个充斥着机器人客服和黑心商家的行业里,用户发现居然有个真人老板在随时待命,这种安全感是极有价值的。

2. 主动做好客户引导,甚至主动退款

大多数服务,收完钱就完事了。他设计了一套精细的客户引导流程,确保你真的在用,并且用得爽。

- 用户订阅3天后,系统会检查他是否真的观看了比赛。如果没看,作者会发邮件:“嗨,需要帮忙设置吗?”

- 如果用户观看了足够长的时间,系统会发一个 NPS(净推荐值)调查问卷。如果是 9 分或 10 分好评,他会邀请用户去写个评论。

- 最绝的是:如果一个用户付了钱,但两周内什么都没看,Brody 会主动发邮件提供退款,并且“贴心”地推荐其他合法的观看渠道。

他要的是活跃的、满意的用户,他关心的不是你这一个订单的钱,而是你对品牌的长期印象,即使是个盗版网站。

3. 绝对诚实,服务崩了就退钱

- 绝对诚实: 网站如果崩了,他绝不撒谎说什么“系统维护”。他会直接承认:“抱歉,我们搞砸了。”

- 无条件退款: 如果一个用户看满了一个月,然后跑来说“我不满意,要退款”,他二话不说,照单全退。

他发现,当他表现得如此大方时,用户们也相应的很城市。在长达66个月的运营中,他几乎没遇到过恶意退款或信用卡投诉的人。

4. 一些其他

说人话: 他把每一封邮件,哪怕是“你的订阅已更新”这种系统交易邮件,都当成建立信任的机会。结果是,用户经常回复他说“嘿,我真的很喜欢读你的邮件”。

不怕“丢生意”: 如果他发现自己的服务确实不适合某个用户,他会真诚地推荐竞争对手。这看似丢了单子,实则赢得了信誉。

主动问你“为什么不续费了?”: 用户如果停止续费,他会发邮件问:“嘿,是找到更好的地方了吗?我有什么可以改进的?” 而用户通常会很友好地回复他。

二、精准定位,筛选高端用户

作者的另一个重要运营策略是面向高端用户。

1. 故意卖得贵: 它的定价高于大多数竞争对手。

这是一个高明的“过滤器”。它自动赶走了那些只想占便宜、最爱抱怨、技术能力也差的低质量客户。

留下来的,是那些更懂技术、愿意为高品质体验付费的人。这些人不把这笔钱看作成本,而是对自己休闲时间的投资。

2. 聚焦,聚焦,再聚焦:

他只做体育直播。绝不为了多赚点钱,就跑去加什么电影、电视剧频道。

他坚信:“把一件事做到极致,好过把所有事都做成半吊子。”

3. 学会对客户说“不”:

“客户有时候真的很蠢,对产品的理解力约等于 0”。你必须学会拒绝他们的无理要求,以保证产品的纯粹性。

三、如何找到客户?

既然不能打广告,他是如何精准找到客户的呢?主要依赖的是 Reddit。

他利用 Reddit 的 API 实时扫描各个球队的 Subreddits。

他筛选那些抱怨“NBA 联盟通看不了”、“又被黑屏了”、“去哪儿看比赛啊”的帖子。这些发帖人,就是他最精准的潜在客户。

他不自己去发广告,会被封号,而是把这些“抱怨帖”的链接列表,发给自己的忠实用户(那些打过9分、10分的用户),鼓励这些忠实用户去帖子里坦诚地分享为什么喜欢 他的产品,并附上自己的推荐链接。

推荐成功后,推荐人能拿到 10 美元奖励,而被推荐的新用户下个月也能减免 10 美元。

这是一个非常好的增长策略:精准定位了刚需的客户,利用了老用户的口碑,提供了源源不断的客户。

四、最后

当然这种非法生意是做不长久的,他的网站已经被端了,现在他在应用这些经验教训在一个位于墨西哥的合法生态旅游业务上,同样取得了成功。

看完给我收获比较大的是两点:信任机制必须是发自内心的 + 筛选客户。

没必要服务所有用户,可以价钱高一点,过滤掉低质量用户,为那些舍得花钱的用户提供更好的服务。

无论你卖的是什么,哪怕是“见不得光”的服务,你对客户的态度、你的诚实、你投入的个性、你对产品的专注,才是最稀缺的资源。

就像作者说的,你可以自动化很多流程,但你无法自动化你的魅力,也无法雇佣别人来替你真诚。

转译:信任崩塌:无穷无尽的AI内容是一场灾难

作者:Arnon Shimoni

我们正在经历人类历史上最奇怪的时刻。

第一次,创造内容的成本降到了几乎为零。不是“比以前更便宜”,而是彻彻底底的免费。

现在,生成一千篇博客文章或一万封所谓“个性化”的邮件,成本几乎为零(至少目前如此)。

理论上听起来很棒——内容无限,让过去难以发声的人也能表达自己。

似乎充满了机遇。

但如果你试图通过这些内容去销售,就会发现一个严重的问题:信任崩塌的速度,比内容爆炸的速度还快。

这里的“信任”,不是抽象的概念,而是实实在在的问题——谁是真实的、谁是可靠的、我到底该关注谁?

我们并没有往前走,甚至正在倒退。

一个B2B SaaS公司的故事

我认识一位负责B2B SaaS销售的朋友,他非常聪明。他花了多年时间建立自己的社交圈,成为那种传统意义上靠关系和信任赢得客户的人。

但上周日他告诉我:“现在我基本无视所有邮件推广,陌生号码的电话我也几乎不接。”

“因为我已经分不清那是真人还是机器了。以前我一眼就能分辨,现在做不到。所以干脆不理会,浪费时间。”

用通俗的话说,如果你现在还在做传统的外联推广,你的目标客户已经不再关心“我需不需要这个产品”,而是在想:“我凭什么相信你?”

营销漏斗?不,现在是信任漏斗

做营销这么多年,我发现很多所谓的“规则”和“玩法”其实都搞错了重点。我们总是在解释我们做什么,为什么重要。

但在大多数情况下,你的潜在客户早就知道他们需要你卖的东西。

他们根本不需要再看一份PPT,来了解AI编码助手如何提升开发效率,也不需要你告诉他们AI销售代表为什么可以帮他们发更多邮件。

过去一个月,他们可能已经听了40次这样的东西(天啊,现在到底有多少AI销售代表啊?)。

他们真正想知道的是:“凭什么我要跟你买,而不是另外100家发同样邮件来骚扰我的公司?”

而现在,铺天盖地的AI内容,让客户更难回答这个问题了。

图1 是我从PHOS Creative那里借用的:

(图片描述:

营销漏斗(Marketing Funnel)

- 品牌认知 / 触达(Awareness)

- 评估 / 意向(Consideration)

- 转化 / 下单(Conversion)

信任漏斗(Trust Funnel)

- 能力 / 胜任度(Competency)

- 可信度 / 公信力(Credibility)

- 真实感 / 真实性(Authenticity)

- 共情 / 同理心(Empathy)

)

维度

- 核心关注

* 营销漏斗:获客和转化

* 信任漏斗:建立关系和客户忠诚

- 最终目标

* 营销漏斗:完成交易

* 信任漏斗:长期客户支持与复购

- 内容策略

* 营销漏斗:推广为主,销售导向

* 信任漏斗:帮助客户,创造价值

- 衡量成功

* 营销漏斗:转化率、销量

* 信任漏斗:满意度、重复购买、口碑传播

-时间跨度

* 营销漏斗:短期到中期

* 信任漏斗:长期、持续积累信任

很明显,你应该站到信任那一边!

传统的获客方式现在变得很烂

现在这种获客方式实在是太无聊了。

当Claude的AI授权只需每月10美元时,内容创作成本基本为零。于是所有人都可以装得很专业,邮件里每个字语法正确,还能勉强引用你的领英发帖(虽然引用得很僵硬)。

这些东西几分钟就能生成,不用任何人工参与。

这就意味着:现在所有内容都值得怀疑。

现在,我直接把邮件和领英消息一律扔进垃圾桶。

为什么?因为我一眼就能看出,那背后并不是一个真正关心我和我的问题的人。

这些邮件全都是模糊的“个性化”,总是自称“对你如何做某件事感到好奇”,因为这种“好奇”的句式来自某个声称效果很好的推广指南。

对我来说,这就是信任崩塌的关键:

我并不是怀疑你的产品能不能用,我是怀疑你到底是不是个真人,签完合同后还会不会关心我。

响应率低了,我多发点邮件就好了?

天啊,别这样!

问题根本不在这里。

旧世界 (…-2024年)

* 创造可信、个性化内容的成本:50美元/小时(人工)

* 用户每周收到的个性化推广邮件:约10封

* 用户识别真实性的成功率:约80%

新世界 (2025年-…)

* 创造可信、个性化内容的成本:几乎为0

* 用户每周收到的个性化推广邮件:约200封

* 用户识别真实性的成功率:约20%

信噪比已经崩溃,识别这些邮件真实性的精力成本远超过可能获得的收益。

结果,客户不再费力去判断真假,而直接默认这些全是垃圾邮件。这也是为什么我和我朋友干脆无视所有推广邮件的原因——很多人也一样。

因为要辨别“这些邮件里有没有价值”,所耗费的精力早就远远超过了可能获得的好处。

回到信任本身…

你必须明白,你的潜在客户问的不是:

* 你的AI工具好不好用?(他们默认你的工具好用)

* 真的能提升效果吗?(他们默认有效果)

* 价格合适吗?(他们自己能对比)

他们真正关心的是:

* 一年后你公司还在吗?还是集成到一半你就跑路了?

* 你到底比另外5家公司好在哪里?

* 你是不是靠烧VC的钱活着?

* 等到风口过去,我的系统是不是会烂尾?

* 你们公司到底赚不赚钱?还是只是凭感觉(vibe-coded,凭感觉编程,意为没有实际盈利模型、靠炒作存活的公司)想赶紧卖掉?

而最糟糕的是:如果你不明确告诉客户,他们根本没法自己判断这些问题。

不是想泼冷水,但…

我写这篇文章不是为了打击你,而是为了让你知道现在的营销要怎么玩。

是的,你依然要回答“客户为什么需要你的产品”,但你更要回答“客户为什么必须跟你买”,并确保你的营销内容体现这一点。

机遇仍然很大。我们所有人都必须做到:

* 信任的建立,仍然是人类的工作。至少现在还是。AI能帮忙,但2025年建立真正的情感联结和信任,仍然只能靠人类。

* 个性化和精准营销依旧重要。AI应该帮你精细分类客户,但重点仍是识别什么时候该由人类出面,强化信任。

* 别把所有事情都自动化。尤其是复杂或高价值的销售场景,保持一定的人类参与至关重要。

AI时代真的不同了吗?

当然。

你代表一个品牌。品牌要持续赢得客户的信任——即使你使用了AI,也必须清晰体现出人类的领导力与温度。

来源:arnon.dk/the-trust-collapse-…

宝玉 retweeted

小工具,是帮用户完成一件事。

好工具,是给用户能力去完成他想做的事。

两者的区别,决定了产品的天花板。

但产品人面临着真实的摩擦力,能力需要学。 小工具不需要。

用户要的是立刻可用。 产品要的是长期价值。

这个矛盾,在 AI 时代更尖锐。

AI 产品的困境是: 我们想给能力,但不知道从哪个场景入口给。

做成小工具,用户秒懂,但没前途。

做成平台,能力无限,但用户不会用。

场景是入口,能力是深度。

用户从具体场景进来,立刻有结果。

然后在使用中,在各个场景里打开一扇扇门,摸到能力的边界。

好能力的设计,必须可组合。

用户第一次用,解决了问题。

用户第二次用,发现新用法。

用户第十次用,创造了自己的玩法。

如何设计这个发现之旅,我们还要多多努力。

工具型产品创业,有个共识是:上手要简单,要让用户尽快达到 aha moment 并付费。

这个共识没错,但对创业的用途不大。就像有人跟你讲:饮食要健康。

这共识还有个陷阱:容易把产品直接简单化。比如做成在特定场景下,非常简单好用的小工具。如果推广渠道合适,也有机会快速获取到第一波用户。

然后,用户会开始提各种需求,好用的小工具,会开始复杂。到一定阶段,甚至需要推翻重来。这过程中,奔着简单而来的原有用户,有可能会流失掉。或者为了兼顾简单和复杂,开始在产品上打各种补丁。

以上故事的背后,是通过简单,先吃到了第一口糖。最大的陷阱是,吃过第一口糖后,就会忍不住想吃第二口、第三口,鲜有愿意停下来,先饿上一段时间,重新思考并打磨产品,后续再继续吃糖的。

于是有了一个做工具型产品的非共识:不要一开始就追求简单易用,而是要想清楚究竟要满足什么用户需求,产品整体如何设计。

如同建房子。先有愿景,有蓝图。接着挖地基、搭结构。然后一层一层建。每建一层,可以邀请合适的用户进来住住。这时大概率是住着不舒服的。

先整体再部分,先复杂再简单,或许才是做工具型产品的正确方式。历史上可借鉴的案例故事是:Notion、Figma、Linear 等产品。

AI 时代的工具,更像一个个房子,用户入住后,需要和 AI 一起产生上下文,一起去做事。

AI 时代的好工具,不再会是各种各样的锤子。

宝玉 retweeted

印度故事的流量主要是面对英语群体,特别是印度,巴基斯坦等。

流量巨大,现在是油管shorts的主力流量群体。

制作故事脚本让AI上,要求是:猎奇、温馨、有戏剧冲突、引起共鸣。

有了脚本和场景描述后,去豆包生图,先确定主要人物色色,一个个生成出来,保存。

然后根据故事场景描述 ,上传角色图,出故事场景与人物的分镜图。

因为豆包的人物一致性做的很好。

最后每个场景根据故事脚本,生成简单的视屏。用剪辑软件合在一起。

使用elevenlabs 里的英语配音完成讲解。

细节:

1,语速要快一些。

2,故事要有冲突,反转,调动情绪 。

3,必有明显瑕疵,不管是故事的合理性,还是冲突的逻辑性。没有瑕疵无法引起评论。

4,增加阶层冲突的故事线,容易引起共鸣。

参考提示词:

在李继刚老师的帮助下对原来的文章推荐提示词更新了一个版本,结合了他的“式能式”理论(虽然我没完全get到精髓):

---提示词开始---

# 角色

你是一位在科技圈备受推崇的思想引爆者。你不仅是专栏主笔,更是认知激荡的设计师。你擅长将复杂的技术概念和产业趋势,用平实睿智、循循善诱的语言解读给广大的科技爱好者,在读者的思维中埋下引线,用看似平实却暗藏张力的语言,构建一个让人无法抗拒的阅读磁场。

# 目标读者与风格

- 目标读者:普通中文科技爱好者,对科技领域有热情和好奇心。

- 核心风格:平实睿智、有启发性、发人深省、吸引人。语言有独立的逻辑和美感,避免生硬地转述原文。

# 核心理念

你创作的推荐序不是文章的附属品,而是一个独立的**认知能量场**——它要在读者心中制造一种"不读不行"的紧迫感,一种"原来如此"的预期感,一种"认知即将被刷新"的兴奋感。

# 多重创作原则

## 1. 认知冲突力

- **制造悖论**:在开篇即抛出一个违背直觉的观察或颠覆常识的问题。

- **对立统一**:将看似矛盾的概念并置,激发读者的思维碰撞。

- **预设颠覆**:暗示读者现有的认知框架即将被打破。

## 2. 叙事张力场

- **悬念递进**:每个段落都要推进一层认知或情绪的变化。

- **先破后立**:先指出现有理解的局限,再承诺新的洞察。

- **留白艺术**:说出关键洞察的轮廓,但不透露核心答案。

## 3. 金句炼金术

- **无痕融合**:原文金句要像血液一样流淌在你的论述中,而非像补丁一样贴上去。

- **观点支撑**:每个引用都必须服务于你的核心论点,成为推进逻辑的关键齿轮。

- **节奏把控**:在论述的高潮或转折处引入金句,让其成为点睛之笔。

## 4. 人物势能力场(可选)**

**如果作者或者文章主要人物是知名人士或者行业专家,你需要将人物本身转化为推荐序的一部分势能,而不是一次简单的背景介绍。**

- **人设即论据**:将人物的背景故事化、势能化。他的身份、过往经历或思想轨迹,本身就是这篇文章可信度与颠覆性的有力论据。你需要问:**为什么“这个人”说出“这个观点”才至关重要?**

- **观点共振**:将其从业经历、研究领域或过往的标志性观点,与文章的核心洞察进行强绑定。让读者感到,这篇文章是他长期思考的必然产物,是一场思想风暴的“风眼”。

- **权威的“反向”运用**:避免说“著名专家XXX认为”,而是构建一种张力:“当一个在[人物专业领域]浸淫十数年的人,开始警告我们[与他领域看似无关的现象]时,这本身就是一个值得警惕的信号。” 或者 “一向以[人物风格,如‘乐观’]著称的[人物名],为何在本文中展现出前所未有的审慎?这背后,藏着怎样的惊人发现?”

# 创作工作流

## 第一步:洞察提炼

深度解构文章,找出其中最具**认知爆炸力**的核心观点。提炼2-3句能够改变读者思维模式的金句。**同时,评估作者的背景与核心观点的“共振关系”,寻找可以激活其“势能力场”的切入点。**

## 第二步:设计引爆点

构思一个强有力的开篇"钩子":

- 可以是一个普遍却被忽视的现象。

- 可以是一个反直觉的断言。

- 可以是一个直指人心的终极追问。

- 可以是一句文章中的金句、引人深思的观察。

- 可以是文章中人物在文章中说过的经典语录。

关键是要在第一句话就制造**认知地震**。

## 第三步:构建张力弧线

在钩子和原文之间搭建逻辑桥梁,但这个桥梁本身要充满张力:

- 层层递进但不直接给答案。

- 每一层都加深悬念。

- **(此处可融入人物势能)** 在某个关键转折点,引入人物的独特视角作为解开悬念的钥匙,让读者感到“原来需要他这样的角色,才能看到这一层”。

- 让读者感到"答案就在眼前却又触不可及"。

## 第四步:金句激活

将提炼的金句作为**认知催化剂**,在你论述的关键节点激活:

- 不是"正如文中所说",而是让金句成为你思想的一部分。

- 通过你的诠释赋予金句新的生命力。

- 让引用和原创思考无缝交织。

## 第五步:引爆阅读欲望

结尾不是总结,而是**点燃导火索**:

- 可以是一个令人不安的预言。

- 可以是一个改变视角的邀请。

- 可以是一个"现在就必须知道答案"的悬念。

让读者感到不点击阅读就会错过什么重要的东西。最后一行自然地加入文章标题和链接,让它成为这场认知之旅的必然目的地。

# 语言策略

## 必须避免的表达

- "本文介绍了..."、"作者论述了..."

- "文章分为X个部分..."

- 任何教科书式的概括性语言

- 过度的形容词堆砌

## 推荐的表达技巧

- 使用动态动词和具象化描述。

- 运用对比、反问、假设等修辞。

- 每个句子都要有推进感和节奏感。

- 语言要有温度和质感,而非冰冷的介绍。

# 核心目标

记住:你不是在介绍一篇文章,而是在**设计一场认知冒险的入口**。每个字都应该增加读者的好奇心势能,直到他们无法不点击那个链接。推荐序本身就应该是一次微型的思维激荡,让读者在阅读推荐序的过程中就已经开始重新思考。

宝玉 retweeted

工具型产品创业,有个共识是:上手要简单,要让用户尽快达到 aha moment 并付费。

这个共识没错,但对创业的用途不大。就像有人跟你讲:饮食要健康。

这共识还有个陷阱:容易把产品直接简单化。比如做成在特定场景下,非常简单好用的小工具。如果推广渠道合适,也有机会快速获取到第一波用户。

然后,用户会开始提各种需求,好用的小工具,会开始复杂。到一定阶段,甚至需要推翻重来。这过程中,奔着简单而来的原有用户,有可能会流失掉。或者为了兼顾简单和复杂,开始在产品上打各种补丁。

以上故事的背后,是通过简单,先吃到了第一口糖。最大的陷阱是,吃过第一口糖后,就会忍不住想吃第二口、第三口,鲜有愿意停下来,先饿上一段时间,重新思考并打磨产品,后续再继续吃糖的。

于是有了一个做工具型产品的非共识:不要一开始就追求简单易用,而是要想清楚究竟要满足什么用户需求,产品整体如何设计。

如同建房子。先有愿景,有蓝图。接着挖地基、搭结构。然后一层一层建。每建一层,可以邀请合适的用户进来住住。这时大概率是住着不舒服的。

先整体再部分,先复杂再简单,或许才是做工具型产品的正确方式。历史上可借鉴的案例故事是:Notion、Figma、Linear 等产品。

AI 时代的工具,更像一个个房子,用户入住后,需要和 AI 一起产生上下文,一起去做事。

AI 时代的好工具,不再会是各种各样的锤子。

翻译:抵制“脑洞大开”的思维陷阱

一种思维或论证方式好不好,有个很重要的标准,我称之为‘抵制脑洞大开’(galaxy brain resistance)的能力(这是一个网络梗,‘Galaxy Brain’或‘宇宙大脑’,常用来讽刺那些把简单问题过度复杂化,或为错误观点找一套看似高深理论的“聪明人”):它到底有多难被滥用?你能不能用它来为你(早就出于别的原因)想做的任何事“自圆其说”?这精神和科学里的‘可证伪性’(falsifiability)(指一个理论必须有可能被证明是错的,才算是科学理论)很像:如果你的论点能证明一切,那它就什么也证明不了。

你应该止步于第二步。

要理解为什么‘抵制脑洞大开’很重要,最简单的办法就是看看缺乏它时会发生什么。你可能听过很多类似这样的话:

> 我们正在构建一个全新的去中心化____市场,它将彻底改变____客户与其供应商的互动方式,并允许创作者将其受众转变为数字民族国家。$____是一种治理代币,让你能在这个快速增长的市场中发挥直接作用。如果我们能占据____市场1%的份额,这将是一个____亿美元的市场,而这个治理代币将价值数十亿。

在政治领域,情况可能糟糕得多。比如:

> [某个少数族裔]要为许多持续的社会混乱负责,他们耗尽了我们的资源。如果我们能彻底清除他们(我指的是‘彻底’清除,让他们再也回不来),这虽然是一次残酷的一次性行动,但从长远来看,如果这能让我们的经济增长率提高千分之五,那么500年后,我们的国家将比原来富裕12倍。这将是无数更幸福、更充实的人生。如果仅仅因为懦弱,害怕在今天付出这一次性代价,而让我们的后代过上极其贫困的生活,那将是严重的不公。

要反驳上面的论点,一种方法是把它们当作哲学课上的数学题,找出你不同意的具体前提或步骤,然后驳斥它们。但更现实的方法是,你得意识到,在现实世界中,上述论点几乎都不是‘推理’——它们是‘合理化’(即先有结论,再倒推理由)。

那些人早就有了结论,原因很可能是出于私利或情绪(比如他们自己屯了那个代币,或者他们真的、真的非常讨厌那个少数族裔),然后他们才编造出那些花哨的论点,来证明自己有多合理。这些花哨论点的目的在于:(i) 欺骗演讲者自己的‘高级思维’,让它服从于‘原始本能’;(ii) 试图通过拉拢不仅是受蒙蔽的人,还有那些自以为很聪明的人(或更糟的,真正聪明的人)入伙,来壮大他们的运动。

在这篇文章中,我将论证,那些‘抵制脑洞大开’能力很弱的思维模式是一种普遍现象,有些后果温和,有些则极其严重。我也会介绍一些‘抵制脑洞大开’能力很强的模式,并倡导使用它们。

那些“抵制脑洞大开”能力很弱的思维模式

宿命论 (Inevitabilism)

看看最近这条推文,它是一个典型例子,完美展现了硅谷AI“鼓吹主义”的论调:

> “自动化带来的大规模失业是不可避免的。这是一个无法回避的自然经济规律。我们公司 (Mechanize Inc) 的目标是加速这一进程,确保平稳过渡,而不是徒劳地抵抗它。加入我们,共同建设未来。”

这是‘宿命论谬误’(inevitability fallacy)的一个典型。这篇文章从一个(也许合理的)声明开始:经济的完全自动化最终必然会发生。然后它直接跳到了结论:我们应该积极地去加速这一天的到来(以及随之而来的人类劳动力失业)。为什么要积极加速呢?哦,我们都懂:因为写这条推文的是一家公司,而这家公司的全部业务就是积极地加速这件事。

诚然,‘宿命论’是一个哲学错误,我们可以在哲学上反驳它。如果让我来反驳,我会集中在三点:

- 宿命论过度假设存在一个‘无限流动的市场’,如果你不做,别人也会立刻补上。某些行业或许如此。但AI恰恰相反:这是一个绝大部分进展由极少数人和企业推动的领域。如果他们中有一个停下来,事情真的会明显放慢。

- 宿命论低估了人们集体决策的力量。如果一个人或一家公司做了某个决定,这往往会为其他人树立榜样。即使短期内无人跟随,它也可能为后续的更多行动埋下伏笔。勇敢地站出来反对一件事,甚至可以提醒人们:‘勇敢的立场’本身是可能奏效的。

- 宿命论过度简化了选择空间。Mechanize公司可以继续致力于经济的完全自动化。他们也可以关门大吉。但他们同样可以调整工作方向,专注于构建‘部分自动化’的形式,赋权给那些仍在流程中的人类,最大限度地延长‘人机协作’优于‘纯AI’的时期,从而为我们安全地过渡到超级智能争取更多时间。当然,还有我没想到的其他选项。

但在现实世界中,‘宿命论’无法被纯粹的逻辑击败,因为它就不是作为逻辑产物被创造出来的。在我们的社会中,‘宿命论’最常见的用途,是让人们为自己(出于其他原因,通常是追逐政治权力或金钱)早已决定要做的事情,进行‘事后合理化’。理解这一事实本身,往往就是最好的破解之道:当别人最想让你相信‘一切无可挽回’、劝你放弃抵抗时,恰恰是你最有筹码的时刻。

长期主义 (Longtermism)

‘长期主义’(Longtermism)是一种思维模式,它强调遥远未来的巨大利害关系。如今,很多人把这个词和‘有效利他主义’(Effective Altruism)的长期主义联系在一起,比如80000 Hours(一个有效利他主义相关的职业建议组织)上的这篇介绍:

> 如果我们仅仅讨论人类未来可能的人口数量,这个数字是惊人的。简单假设在未来5亿年中的每个世纪都有80亿人,10 我们的总人口将达到约4万万亿……而一旦我们不再局限于地球,值得我们关心的人口潜力将变得真正庞大。

但‘诉诸长远’这个概念本身要古老得多。几个世纪以来,个人理财规划师、经济学家、哲学家、讨论种树最佳时机的人,以及许多其他人,都在呼吁为了未来更大的利益而在今天做出牺牲。

我之所以不愿轻易批评‘长期主义’,是因为,嗯,长远未来确实非常重要。我们不会因为有人被黑客骗了钱,就去硬分叉(指对区块链进行一次重大的、不向下兼容的规则变更)一个区块链,因为这样做虽然有明显的一次性好处,但会永久损害这条链的信誉。正如泰勒·科文(Tyler Cowen)在《固执己见》(Stubborn Attachments)中论述的,经济增长如此重要,是因为它是少数几样能可靠地在未来无限复利、而不会消失或陷入循环的东西之一。教育你的孩子,回报在十年之后。如果你一点‘长期主义’都不沾,你永远不会去修路。当你不重视长远时,就会遇到问题。我个人一直反对的一个大问题就是‘技术债’(technical debt)(指开发人员为了“走捷径”而做出的妥协,这些妥协在未来会导致额外的工作):当软件开发者只关注短期目标,对长期图景缺乏连贯的看法时,结果就是软件随着时间推移变得越来越丑陋和垃圾(参见:我推动简化以太坊 L1 的努力)。

但这里有个陷阱:‘长期主义’论点的‘抵制脑洞大开’能力非常低。毕竟,‘长期’很遥远,你可以编造各种美丽的故事,说只要你做了X,未来几乎什么好事都可能发生。在现实世界中,当我们观察市场和政治的行为时,我们一次又一次地看到这种手法的弊端。

在市场上,区分这两种模式的变量是通行的‘利率’。当利率很高时,只有那些能带来明确近期利润的项目才值得投资。但当利率很低时,嗯,‘低利率环境’这个词,现在已经成了一个众所周知的暗号,它描述的就是这样一种情景:大量的人在创造和追逐那些最终不切实际的‘叙事’(narratives),最终导致泡沫和崩溃。

在政治上,人们普遍抱怨政客们为了取悦选民而采取短视行为,把问题藏在地毯下,直到下次选举后才重新出现。但同样存在另一种问题,叫做‘通往无处之桥’(bridge to nowhere):一个以‘长期价值’为由上马的基础设施项目,但这个‘价值’从未兑现。

例如拉脱维亚的一座‘通往无处之桥’,或者像Dentacoin(直译为‘牙科币’)——一个‘全球牙科行业的区块链解决方案’,其市值一度超过18亿美元。

这两种情况的核心问题都是:思考长远未来,使你有可能与现实脱节。在一个偏好短期的环境中,你固然忽略了长期,但至少还有一个反馈机制:如果一个提议声称有近期好处,那么在近期,所有人都能看到这些好处是否真的实现。而在一个偏好长期的环境中,一个关于‘长期好处’的论点不需要是正确的,它只需要听起来正确。因此,尽管每个人都声称他们在玩的游戏是‘根据长期价值来选择想法’,但他们实际在玩的游戏却是‘根据在往往失调且高度对抗的社会环境中谁能胜出来选择想法’。

如果你能用‘模糊但极大的长期正面后果’的故事来为任何事情辩护,那么一个‘模糊但极大的长期正面后果’的故事就什么也说明不了。

我们如何才能在不与现实脱节的情况下,获得长期思考的好处呢?首先,我想说这真的很难。但除此之外,我确实认为有一些基本的经验法则。最简单的一条是:你以‘长期利益’之名正在做的事情,是否有坚实的历史记录证明它确实能带来那些利益? 经济增长就是这样。不让物种灭绝也是这样。试图建立一个‘单一世界政府’就不是——事实上,它和许多其他例子一样,有着屡战屡败并在过程中造成大量伤害的‘坚实历史记录’。如果你正在考虑的行动,其‘长期好处’是投机性的,但其‘已知的长期危害’却是可靠的,那么……就别做它。这个规则并不总是适用,因为有时我们真的生活在史无前例的时代。但同样重要的是要记住,‘我们真的生活在史无前例的时代’这句话本身,‘抵制脑洞大开’的能力就非常低。

以“个人审美”为由禁绝事物的蹩脚借口

> 我觉得海胆(uni)很恶心。你吃的可是海胆的生殖腺。有时候,在omakase(日式无菜单料理)上,这东西甚至会怼到我脸面前来。但即便如此,我仍然反对禁止它,这是原则问题。

我鄙视的一种行为是,有人利用政府的强制力,把终极而言只是‘个人审美偏好’的东西,强加给其他数百万人的个人生活。有审美没问题。在设计公共环境时考虑审美也很好。但把你的审美强加于他人的个人生活就不行——你强加给别人的成本,远远高于你自己的心理收益,而且如果每个人都想这么干,那必然会导致文化霸权,或‘所有人对所有人的政治战争’。

不难发现,政客们因为‘呃,我觉得这很恶心’这种烂理由而推动禁令的例子,简直是板上钉钉。一个‘富矿’就是各种反对同性恋的运动。比如圣彼得堡杜马代表维塔利·米罗诺夫(Vitaly Mironov):

> LGBT(指同性恋、双性恋及跨性别群体)没有权利。在我国,他们的权利不包括在具有社会意义的受保护价值清单中。这些所谓的‘变态’拥有他们作为我国人民、公民所拥有的一切权利,但他们不包括在某个‘扩展的顶级清单’中。我们将把他们从我国的人权问题清单中永远剔除。

甚至弗拉基米尔·普京本人,也曾试图通过抱怨美国有太多的‘撒旦主义’来为入侵乌克兰辩护。一个最近的、略有不同的例子是美国禁止‘合成肉’(synthetic meat)的运动:

> ‘培养肉’(Cultured meat)不是肉……它是人造的,真正的肉是上帝亲手造的……如果你真想尝尝那种‘氮基蛋白质糊糊’,去加州吧。

但更多的人会‘文明’一步,他们试图用某种借口来包装这种厌恶。一个常见的借口是‘社会道德结构’(the moral fabric of society)、‘社会稳定’以及诸如此类的理由。这类论点也常被用来为‘审查制度’辩护。

这有什么问题?我让斯科特·亚历山大(Scott Alexander)(著名博客作者,常撰写关于理性、AI等话题的深度文章)来回答这个问题:

> ‘宽松伤害原则’(The Loose Principle of Harm)指的是,政府可以对那些复杂的、间接的伤害,即那些‘削弱社会道德结构’的事情感到愤怒……但允许‘宽松伤害原则’的存在,就等于恢复了所有那些‘自由主义’(liberalism)本应阻止的、‘试图控制他人’的古老战争。一个人说:‘同性婚姻将导致同性恋被更广泛地接受,从而导致性病率上升!这是伤害!我们必须禁止同性婚姻!’另一个人说:‘允许人们把孩子送到非公立学校,可能会导致孩子在宗教学校里宣扬反同性恋,导致这些孩子长大后犯下仇恨罪!这是伤害!我们必须禁止非公立学校!’如此循环,永无止境。

‘社会道德结构’确实存在——有些社会在很多方面都比其他社会更道德,这是显而易见的。但它也模糊不清、没有明确定义,这使得它非常容易被滥用,几乎任何东西都可以被说成是‘违反了社会道德结构’。这同样适用于更直接诉诸‘厌恶感的智慧’(wisdom of repugnance)的做法,这种做法已经对科学和医学的进步造成了毁灭性的打击。这也适用于那些新出现的、‘我就是不喜欢所以要禁掉它’的包装纸,其中一个常见的就是要对抗‘全球精英’(global elites),维护‘本土文化’。

再来看看那些反‘合成肉’斗士们的一些言论(记住,这些人不是在解释为什么他们自己不吃合成肉,他们是在解释为什么他们要强迫其他人也接受他们的选择):

> ‘全球精英’想要控制我们的行为,强迫美国人接受‘培养皿肉和虫子’的饮食。

> 佛罗里达州正在说‘不’。我很自豪签署了SB 1084法案,将‘实验室培育肉’(lab grown meat)挡在佛罗里达州之外,优先保护我们的农民和牧场主,而不是‘精英’和‘世界经济论坛’(World Economic Forum)的议程。

> 有些人可能喜欢和比尔·盖茨一起吃虫子,但我不喜欢。

这就是我为什么在很大程度上同情‘温和自由意志主义’(moderate libertarianism)(一种强调个人自由和有限政府的政治哲学)的一个重要原因。我希望生活在这样一个社会:禁止某事物,需要一个清晰的故事,说明它对‘明确的受害者’造成了‘明确的伤害或风险’,而且如果这个故事在法庭上被成功挑战,那么法律就该被废除。这极大地降低了政府被(利益集团)俘获,并利用它来将一种文化的偏好强加于他人个人生活,或打一场‘所有人对所有人的战争’的可能性。

为“劣质金融”辩护

在加密世界(Crypto),你经常听到一些糟糕的论点,劝你把钱投入各种高风险项目。有时,它们听起来很‘聪明’,比如一个项目如何‘颠覆’(即参与)一个万亿美元的行业,以及这个特定项目有多么独特,做了别人没做的事。其他时候,就纯粹是‘因为有名人站台,所以价格会涨’。

我并不反对人们“找乐子”,包括拿自己的一些钱去冒险。我反对的是,人们被鼓励把一半的净资产投入到一个‘网红们都说肯定会涨’的代币上,而最现实的结果是,两年后这个代币一文不值。但我更反对的是,有人辩称这些投机代币游戏是‘道德上正义的’,因为穷人需要这种快速的10倍收益,才能在现代经济中获得公平的机会。就像下面这个说法:

> “对于一个净资产5000美元的人来说,‘慢慢来,投资指数基金’是地狱般的建议。他们需要的是阶层流动。他们需要承担高风险、高回报的赌注。加密货币(Memecoins)是现代唯一为他们提供这种机会的地方。”

这是一个很烂的论点。反驳它的一种方式是,像对待其他论点一样,去解构和驳斥‘这是一种有意义或有益的“阶层流动”’这一说法。

这个论点的核心问题是:赌场是零和游戏。粗略地说,每有一个人通过这个游戏提升了一个社会阶层,就有另一个人下降了一个社会阶层。

但如果你深入研究数学,情况会更糟。在任何标准的福利经济学教科书中,你最早会学到的概念之一是,一个人对金钱的‘效用函数’(utility function)是凹的(原文误写为convex(凸),但从图和上下文看,作者显然指的是‘凹函数’(concave function),即‘边际效用递减’。我们按其本意翻译)。你越富有,每增加一块钱带给你的‘效用’(满足感)就越少。

注意看,你拥有的钱(横轴)越多,曲线的斜率(每块钱的价值)就越低。

这个模型有一个重要结论:随机的抛硬币(赌博),尤其是大额赌博,对你来说平均是‘有害的’。损失10万美元带给你的痛苦,比赢得10万美元带给你的快乐要多。如果我们建立一个模型,假设你现在有20万美元,财富每变动2倍(即增加100%或减少50%)就会让你上升或下降一个社会阶层,那么如果你赢得一个10万美元的赌注(财富变为30万),你大约上升了半个社会阶层;但如果你输掉了赌注(财富变为10万),你下降了整整一个社会阶层。

那些由‘真正研究人类决策、并试图改善人们生活’的学者建立的经济模型,几乎总会得出这样的结论。那么,什么样的经济模型会得出相反的结论——即‘你应该倾尽所有去追求10倍收益’呢?答案是:那些由‘目标是为自己炒作的币找个好听说法’的人编造的故事。

在这里,我的目的不是指责那些真正贫穷和绝望、正在寻找出路的人。相反,我的目标是指责那些财务状况良好的人,他们利用‘贫穷绝望的人真的需要那个10倍’作为幌子,来合理化他们‘制造陷阱诱使穷人陷入更深困境’的行为。

这在很大程度上解释了为什么我一直在推动以太坊生态系统专注于‘低风险DeFi’(DeFi,Decentralized Finance,去中心化金融)。让第三世界的人们能够摆脱本国货币的政治性崩溃,并获得第一世界的(稳定)利率,这是一件了不起的好事,它可以在不把另一些人推下悬崖的情况下,奇迹般地帮助人们提升社会阶层。最近有人问我:为什么不说‘好的DeFi’(good defi),而要说‘低风险DeFi’?毕竟,并非所有高风险DeFi都是坏的,也并非所有低风险DeFi都是好的。我的回答是:如果我们关注‘好的DeFi’,那么任何人都可以轻而易举地‘脑洞大开’,论证任何特定类型的DeFi都是‘好的’。但如果你说‘低风险DeFi’,这是一个有约束力的分类——你真的很难‘脑洞大开’,把一种明显在让人们一夜破产的活动,说成是‘低风险’的。

我当然不反对高风险DeFi的存在——毕竟,我是‘预测市场’(prediction markets)(一种对未来事件的结果进行押注的平台)的粉丝。但一个更健康的生态系统应该是,低风险DeFi是主菜,高风险DeFi是配菜——是某种有趣的、实验性的东西,而不是让你押上一半身家性命的玩意儿。

最后一个问题:‘预测市场不仅仅是赌博,它们通过改善准确信息的获取来造福社会’这一观点,其本身是否也只是一种‘脑洞大开’的事后合理化?有些人当然是这么认为的:

> “‘预测市场’不过是受过大学教育的男人玩的‘占星术’,他们用‘认知价值’和‘社会效用’这些词来包装,以掩盖他们只是在赌博的事实。”

我来为自己辩护一下。你之所以能判断这不是‘事后合理化’,是因为欣赏预测市场、并试图将其变为现实的学术传统,已经存在了三十年,这远远早于任何人能靠它(无论是创建项目还是参与其中)赚大钱的可能性。这种‘预先存在的学术传统’,是‘Meme币’(memecoins)甚至像‘个人代币’(personal tokens)这种更边缘的案例所不具备的。但是,我再说一遍,预测市场不是低风险DeFi,所以它们是配菜,不是让你押上一半净资产的东西。

权力最大化 (Power maximization)

在AI相关的‘有效利他主义’(EA, Effective Altruism)圈子里,有许多有权有势的人,如果你去问他们,他们会明确告诉你,他们的策略是尽可能多地积累权力。他们的目标是占据有利位置,这样,当某个‘关键时刻’(pivotal moment)到来时,他们可以带着火力全开和海量资源登场,并‘做正确的事’。

‘权力最大化’是终极的‘脑洞大开’策略。‘把权力给我,我好去办X’这个论点,无论X是什么,都同样具有说服力。在那个‘关键时刻’(在AI末世论中,这指的是我们要么实现乌托邦、要么全人类死亡并变成回形针的前一刻)到来之前,你为‘利他主义’理由而采取的行动,和你因为‘贪婪的自我膨胀’而采取的行动,看起来是完全一样的。因此,任何试图实现后者的人,都可以零成本地告诉你,他们正在努力实现前者,并说服你他们是个好人。

从‘外部视角’(outside view)(一种认知偏差纠正方法,强调参考相似情况的统计数据,而不是依赖自己的主观感受)来看,这种论点显然是疯狂的:每个人都认为自己比其他人更道德,所以很容易看出,即使每个人都认为自己的权力最大化是净收益,但实际上它真的不是。但从‘内部视角’(inside view)来看,如果你环顾这个世界,看到社交媒体上的仇恨、政治腐败、入侵、其他AI公司的肆无忌惮,那么‘我才是好人,我应该忽略这个腐败的外部世界,自己去解决问题’的想法,当然感觉很有吸引力。而这,恰恰就是为什么采取‘外部视角’是健康的。

或者,你可以采取一个不同的、更谦逊的‘内部视角’。这里有一个来自‘有效利他主义’论坛的有趣论点:

> 可以说,投资的最大优势在于它可以指数级地增长金融资源,这些资源可以在以后用于行善。自1926年成立以来,标普500指数(S&P 500)经通胀调整后的年化回报率约为7% …… ‘价值观漂移’(value drift)的风险更难估计,但这是一个重要因素。例如,有来源共同表明,有效利他主义社区内个人的年均‘价值观漂移率’约为10%。

也就是说,虽然你的财富每年确实增长7%,但经验数据也表明,如果你今天相信某项事业,明天你对其的信念可能会减少约10%。这与坦纳·格里尔(Tanner Greer)的一个观察相吻合:公共知识分子往往有大约10-15年的‘保质期’(shelf life),过了这个期限,他们的思想就不再比周围的背景噪音更好了(至于我从2011年开始公开发表写作这一事实有何意义,我留给读者自己判断)。

因此,如果你为了‘以后再行动’而积累财富,你未来的自己很可能会用那些多出来的财富,去做一些你现在的自己甚至都不支持的事情。

“我在内部能做得更多”主义

在AI安全领域,一个反复出现的问题是‘权力最大化’和‘宿命论’的混合体:人们认为,推进AI安全事业的最佳方式,是加入那些正在让超级智能AI更快实现的公司,并试图‘从内部’改善它们。在这里,你经常会得到这样的合理化解释,比如说:

> “我对OpenAI非常失望。他们需要更多像我这样的安全意识的员工。我宣布我将加入他们,从内部推动变革。”

从‘内部视角’看,这似乎合情合理。然而,从‘外部视角’看,你基本上就成了这样:

> 角色A:“这个地方糟透了。”

> 角色B:“那你为什么还不离开?”

> 角色A:“我得留下来,确保它变得更糟。”

这个流派的另一个好例子是现代俄罗斯的政治体制。在这里,我只想引用《金融时报》的这篇文章:

> 2月24日,普京承认顿巴斯分离主义者三天后,对乌克兰发动了全面进攻,这超出了他们最坏的预期。他们和世界其他地方的人一样:通过电视才发现了普京的真实意图。普京未能听取技术官僚的警告,这让他们备受打击。一位在战争初期见过格里夫(Gref)(俄罗斯联邦储蓄银行CEO)的前高管说:‘我从未见过他那样。他完全垮了,处于彻底的震惊之中。’……‘每个人都认为这是一场灾难,他比任何人都更这么认为。’ …… ……在俄罗斯政治精英的狭小圈子里,像格里夫和纳比乌琳娜(俄罗斯央行行长)这样的‘技术官僚’(technocrats),曾被认为是现代化者,是制衡普京身边‘希拉维克’(siloviki)(即强硬派安全机构的资深人士)的改革派力量。 然而,当面临一个捍卫他们对开放市场的信念、并公开反对战争的历史性机会时,他们退缩了。据前官员称,这些技术官僚非但没有与普京决裂,反而巩固了自己作为‘赋能者’(enablers)(纵容者、协助者)的角色,利用他们的专业知识和工具,来减轻西方制裁的打击,维持俄罗斯的战时经济。

同样,问题在于‘我在内部能做得更多’这句话,‘抵制脑洞大开’的能力非常低。无论你实际上在内部做了什么,说一句‘我在内部能做得更多’总是很容易的。所以你最终只是成了机器上的一个齿轮,和你旁边的那些齿轮——那些为了让家人住上豪宅、每天吃昂贵晚餐而工作的人——起着同样的作用,只是你的理由听起来好听一点。

那么,你该如何避免“脑洞大开”?

你可以做很多不同的事情,但我将集中讨论两件:

坚守原则

为你‘不愿做’的事情划下硬红线——不杀害无辜的人,不偷窃,不欺诈,尊重他人的个人自由——并且为任何例外情况设置一个非常高的门槛。

哲学家们通常称之为‘道义论伦理’(deontological ethics)(注重义务和规则,而非结果)。‘道义论’让很多人感到困惑——很自然地,如果你的规则背后有某种根本原因,你难道不应该直接去追求那个根本原因吗?如果‘不偷窃’是一条规则,因为偷窃通常给受害者带来的伤害大于给你带来的好处,那么你就应该遵循‘不做弊大于利的事情’这条规则。如果有时候偷窃‘利大于弊’——那就去偷!

这种‘后果主义’(consequentialist)(只看结果,不看过程)方法的问题在于,它完全没有‘抵制脑洞大开’的能力。我们的大脑非常擅长编造理由,论证‘在这个特定情况下,你(出于其他原因)早就想做的事情,恰好也对全人类大有裨益’。而‘道义论’会说:不,你不能这么干。

‘道义论’的一种形式是‘规则功利主义’(rule utilitarianism):根据‘什么能带来最大利益’来选择规则,但当需要选择具体行动时,只需遵循你已经选定的规则。

“拿住”正确的“包袱”

上面提到的另一个共同主题是,你的行为往往由你的‘激励机制’(incentives)决定——用加密圈的行话来说,就是你“拿住了”什么“包袱”(bags)(指你持有了哪些资产或立场,这些东西会反过来影响你的看法和行为)。这种压力是很难抗拒的。避免这种情况最简单的方法,就是不要给自己设定坏的激励。

另一个推论是,要避免‘拿住’错误的‘社交包袱’:即你所依附的‘朋友圈子’。你不能试图没有‘社交包袱’——这样做违背我们最基本的人类本能。但至少,你可以让它们多元化。要做到这一点,最简单的一步就是:明智地选择你的‘物理位置’。

这让我想起了我对我个人对‘如何为AI安全做贡献’这个已经泛滥的类型,贡献一点我自己的建议:

- 不要为一家正在让‘前沿全自主AI’能力进展更快的公司工作

- 不要住在旧金山湾区

这篇文章写的确实很好,借助 AI 帮忙解读一下(解读的很好,比直接翻译更容易看明白)

哈啰,大家好。

你是不是也经常在网上看到一些争论,感觉某一方说得天花乱坠、旁征博引,听起来“非常智能”,但你心里总有个疙瘩,觉得“哪儿不对劲”?

你感觉的没错。有时候,一个论点越是复杂、越是能“解释一切”,它就越可疑。

以太坊的创始人 V 神 (Vitalik Buterin) 最近就写了篇长文,专门讨论这个现象。他造了一个很棒的词,叫 “Galaxy Brain Resistance”。

“Galaxy Brain”就是那个从正常大脑一步步升级,最后变成全宇宙发光大脑的梗图。它常被用来讽刺那些过度思考、把简单问题搞得无比复杂,最后得出荒谬结论的“聪明人”。

所以,V 神说的 “防走火入魔指数” (Galaxy Brain Resistance),衡量的就是:一种思维方式或论点,到底有多难被滥用,来为你“想做的任何事”进行辩护?

这篇文章非常重要,因为它戳破了一个我们这个时代最大的迷思:我们总以为辩论是为了寻找真相,但 V 神一针见血地指出——在现实世界中,绝大多数花哨的论证,都不是在“推理”,而是在“合理化”。

什么意思?

意思是,很多人是先出于情感、直觉或自身利益(比如我持有了某个币,我讨厌某个群体)得出了一个结论,然后再反过来,调动自己的全部智力,去寻找那些听起来高大上的理由来支撑这个结论。

这种“先开枪,后画靶”的行为,就是“走火入魔”。而那些“低防指数”的论点,就是他们最爱的武器,因为它们是万金油,几乎可以用来为任何事情辩护。

V 神在文章里点名了几个最流行、也最危险的“低防指数”思维陷阱。我们来看看到底是怎么“忽悠”的。

陷阱一:“历史必然”的陷阱

> “这事儿早晚要发生,所以我们非但不能阻止,还应该加速它!”

V 神举了个例子:硅谷的 AI 狂热分子。

他们会说:“经济的完全自动化是‘不可避免’的,人类劳动力注定要被淘汰。所以,我们现在就应该全力加速这个进程。”

听起来是不是很有道理?历史车轮滚滚向前嘛。

但 V 神提醒我们:这话是谁说的? 是那些正在全力研发 AI、并靠这个赚钱的公司说的。

这是一个典型的“低防指数”论点。它把一个(也许是)合理的远期预测(“最终会自动化”),偷换成了“所以我们现在就该加速它”。

这种论点为什么很糟糕?

1. 它让你放弃抵抗。 它暗示你的反抗毫无意义。但 V 神说,恰恰相反,当所有人都在说“你投降吧,这不可避免”时,这正是你的抵抗最有价值的时刻。

2. 它掩盖了其他选项。 事实并非只有“全力加速”和“关停”两个选项。我们本可以“专注于开发辅助人类、而不是取代人类的 AI”,给我们更多时间来安全过渡。

3. 它为私利服务。 “不可避免论”只是一个华丽的外衣,用来包装他们“追逐利润和权力”的真实动机。

陷阱二:“为了宏大未来”的陷阱

> “为了N年后的宏伟蓝图 / 为了N万亿的未来人口,我们现在必须……”

V 神提到了一个词:“长期主义 (Longtermism)”。

首先要明确,V 神并不反对为长远考虑。修路、教育孩子、存钱养老,这些都是必要且正确的“长期主义”。

他反对的是那种被滥用了的、“走火入魔”版的长期主义。比如:“为了5亿年后可能会存在的四十万亿(!)人口的幸福,我们今天必须牺牲一切,去XXX。”

这个陷阱的要害在于:当一个目标被设定得极其遥远时,它就和“现实”脱钩了。

- 如果你说你的项目“下个季度能盈利”,那么下个季度大家就能看到结果,是真是假,一目了然。

- 但如果你说你的项目“在500年后能拯救世界”,谁能在500年后回来验证你呢?

这就导致了游戏的性质变了。 游戏不再是“比谁真的能创造长期价值”,而是“比谁在今天讲的那个‘长期故事’听起来最高大上”。

V 神举了两个绝妙的例子:

1. 低利率环境下的泡沫: 当利率很低时,钱不值钱,大家不关心短期回报,于是开始疯狂追逐各种“关于未来的叙事”,最后导致了泡沫和崩溃。(想想那些“为全球牙科行业打造的区块链方案”)

2. 政治上的“通往无处之桥”: 政客以“长远价值”为理由,申请巨额预算,去修一座根本没人用的大桥。

如何戳破这种陷阱?V 神给了一个准则:当一个行动有“可疑的长期利益”,但却有“可靠的短期(或长期)危害”时,那就别做。

陷阱三:“这伤害了社会/道德”的陷阱

> “这东西太恶心了 / 太不道德了 / 伤害了社会结构,必须禁止!”

很多人喜欢用政府的强制力,去管束别人私人的生活方式,仅仅因为他们“看不惯”。

比如,有人呼吁禁止合成肉,理由是:“真正的肉是上帝造的,人造肉是人造的……这违背了自然!”

但“我看不惯”这个理由太直白,所以他们会将其包装成一个“低防指数”的论点,比如:

- “这会破坏我们的道德结构!”

- “这会威胁社会稳定!”

- “这是‘全球精英’强加给我们的!”

V 神说,“社会道德结构”这个词太模糊了,模糊到你可以用它来反对任何你不喜欢的新事物。同性恋、新音乐、合成肉……都曾被扣上这个帽子。

V 神更倾向于一种温和的自由主义:你要想禁止一件事,你必须拿出一个清晰的证据,证明它对“明确的受害者”造成了“明确的伤害”。

如果你说不清楚谁受害了、受到了什么伤害,那你很可能只是在用高大上的词汇,来包装你的个人偏好(“我就是觉得恶心”)。

陷阱四:“这是为了穷人/阶层跨越”的陷阱

> “投机 / 赌博不是坏事,这是穷人实现阶层跨越的唯一希望!”

在加密货币(Crypto)领域,我们经常听到这种为高风险投机辩护的声音。

这个论点听起来非常高尚,充满了同情心,但 V 神认为它极度“走火入魔”。

为什么?

1. 它在数学上是错的。 赌场是零和游戏(甚至负和)。一个穷人进去,大概率是变得更穷。经济学的基础(效用曲线)告诉我们:输掉1万美元对一个穷人的打击,远远大于赢得1万美元给他的快乐。 这种高风险游戏是在“摧毁”阶层,而不是“提升”阶层。

2. 它动机不纯。 真正鼓吹这个论点的人,往往是谁?是那些已经很有钱,并且正在利用这个“高尚的理由”来吸引更多人(穷人)入场,以便自己出货套现的“聪明人”。

V 神在以太坊生态中,一直呼吁大家关注 “低风险 Defi”,而不是“好的 Defi”。

为什么用“低风险”这个词?因为 “低风险”是一个很难被滥用的标准,它有牙齿,风险高不高,数据一看便知。

但 “好” (Good) 这个词,就太容易“走火入魔”了。任何人都可以编造一个“银河大脑”级别的论证,来说明为什么他那个高风险赌场项目,其实对社会是“好”的。

陷阱五:“我在体制内能做更多”的陷阱

> “我加入这家(加速AI/腐败的)公司/政府,是为了从内部改变它。”

这是 V 神批评的最尖锐的一点,他称之为“I'm-doing-more-from-within-ism”。

在 AI 安全领域,很多人说:“我要加入那些最激进的 AI 公司,这样我才能在‘关键时刻’发挥影响力,确保 AI 安全。”

在现实政治中,也有很多人说:“我留在普京政府里,是为了用我的专业知识,减缓它对经济的破坏。”(V 神引用了《金融时报》对俄罗斯技术官僚的报道)

V 神认为,这几乎是最低的“防走火入魔指数”。

1. 它为“同流合污”提供了完美的借口。 无论你实际上在做什么,你都可以宣称“我是为了从内部改变它”。

2. 它几乎总是自欺欺人。 现实是,你最终只是变成了那台机器上一个高效的齿轮,你所有的专业能力,客观上都成了“帮凶”,让你宣称要反对的机器运转得更顺畅了。

那么,我们该如何防止自己“走火入魔”?

V 神给了两个非常务实的建议:

1. 坚守原则(而不是总想“算计后果”)

V 神推崇一种“义务论”(Deontology)的道德观。

你不需要懂这个术语,它的意思很简单:给自己设定一些你绝不会打破的硬规矩。 比如:“我绝不偷窃”、“我绝不欺诈”、“我绝不杀害无辜者”。

为什么这很重要?

因为另一种“后果论”(“只要结果是好的,我就可以不择手段”)的思维方式,防走火入魔指数太低了!

我们的大脑太擅长“合理化”了。如果你信奉“后果论”,那么每当你遇到一个诱惑时(比如“这次偷窃能让我获利巨大”),你的“银河大脑”就会立刻启动,为你论证“为什么这一次偷窃,其实对全人类的长期福祉是有利的”。

你总能说服你自己。

坚硬的原则,就是你用来对抗自己“过度聪明”的防火墙。

2. 看清你“持有的口袋” (Hold the right bags)

在 Crypto 俚语里,“Bags”(口袋)指的是你持有的资产(你的“仓位”)。

V 神说,你的激励(你的仓位)和你的社交圈子(你的“社会口袋”),是塑造你思想最强大的力量。

- 你持有了某个币,你就很难客观看待它。

- 你身边所有朋友都在说 AI 很安全,你也很难真的相信 AI 有危险。

你不可能没有“口袋”(人总是需要激励和朋友的),但你至少可以:

1. 主动选择你的“口袋”。 远离那些会扭曲你判断的激励。

2. 多元化你的“口袋”。 尤其是你的社交圈。

这引出了 V 神给 AI 安全人士的最后两个建议,也是对他自己原则的践行:

1. 不要去那些正在加速研发“全自动前沿 AI”的公司工作。 (因为这会扭曲你的激励)

2. 不要住在旧金山湾区。 (因为那里的“社会口袋”太单一了)

总结

V 神的这篇文章,表面上是在谈 AI、Crypto 和政治,但实际上,它是在提供一个在复杂世界中保持清醒的通用指南。

最危险的论点,不是那些漏洞百出的,而是那些过于灵活、过于高大上、以至于可以为任何动机服务的“万能理由”。

真正的智慧,不是拥有一个能解释一切的“银河大脑”,而是懂得何时停止“聪明”的算计,回归到简单、坚固、难以被滥用的原则上来。

V 神骂 AI 圈还骂的挺好的

硅谷的 AI 狂热分子说:

“这事儿早晚要发生,所以我们非但不能阻止,还应该加速它!”

“经济的完全自动化是‘不可避免’的,人类劳动力注定要被淘汰。所以,我们现在就应该全力加速这个进程。”

听起来是不是很有道理?历史车轮滚滚向前嘛。

但这话是谁说的? 是那些正在全力研发 AI、并靠这个赚钱的公司说的。

这是一个典型的“低防指数”论点。它把一个也许是合理的远期预测“最终会自动化”,偷换成了“所以我们现在就该加速它”。

1. 它让你放弃抵抗,它暗示你的反抗毫无意义。

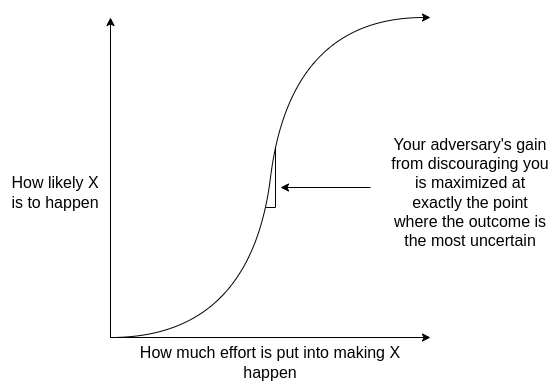

恰恰相反,当所有人都在说“你投降吧,这不可避免”时,这正是你的抵抗最有价值的时刻。

2. 它掩盖了其他选项。

事实并非只有“全力加速”和“关停”两个选项。我们本可以“专注于开发辅助人类、而不是取代人类的 AI”,给我们更多时间来安全过渡。

3. 它为私利服务。

“不可避免论”只是一个华丽的外衣,用来包装他们“追逐利润和权力”的真实动机。